0.1.1.Faszination Fotografie: Vorstellung des Jahrgangs 2023/2024 der Mainzer Zeitschrift (Band 118/119)

Faszination Fotografie:

Vorstellung des Jahrgangs 2023/2024 der Mainzer Zeitschrift (Band 118/119)

Unser Redakteur der Mainzer Zeitschrift, Prof. Dr. Wolfgang Dobras, stellt den druckfrischen Jahrgang 2023/24 des vom Mainzer Altertumsverein herausgegebenen Jahrbuchs vor. Im Anschluss gibt es Kurzvorträge zum Schwerpunktthema des neuen Bandes, das neuen Forschungen zur frühen Fotografie im Rhein-Main-Gebiet gewidmet ist. Prof. Dr. Peter Haupt (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Susanne Speth (Stadtarchiv Mainz), Regina Zölßmann (Stadtarchiv Mainz) und Dr. Andreas Linsenmann (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) werden die Pionierzeit der Fotografie ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mainz und Übersee anhand der Lebensläufe von drei wenig bekannten Persönlichkeiten beleuchten: August Brauneck, Peter Metz und Konrad Schollmayer. Die Referentinnen und Referenten bieten neue Einblicke in die wirtschaftliche Situation und das fotografische Werk professioneller Fotografen, würdigen aber auch das Schaffen eines hochmotivierten Amateurfotografen jener Zeit.

Die Aufsatzfassungen der Vorträge finden Sie im neuen Band der Mainzer Zeitschrift, den Sie an diesem Abend direkt in Empfang nehmen können. (Inhaltsverzeichnis).

Datum: Montag, 13. Januar 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Stadtarchiv Mainz, Rheinallee 3B

0.1.2.Ludwig Lindenschmit d.Ä. (1809-1893)

Ludwig Lindenschmit d.Ä. (1809-1893)

Dr. Annette Frey (Leibniz-Zentrum für Archäologie LEIZA)

Ludwig Lindenschmit der Ältere gehört zu den Pionieren der Archäologie. Als ausgebildeter Künstler war er hauptberuflich als Lehrer tätig.

Seine eigentliche Leidenschaft aber gehörte der Altertumskunde. Er war Mitbegründer und Konservator des Mainzer Altertumsvereins und 1852 einer der Hauptinitiatoren des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM). Durch die Tätigkeiten für den MAV, den Aufbau der Sammlung des RGZM und seine Publikationstätigkeit war er bald in ein europaweites Netzwerk eingebunden, in dem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Grundsteine für die moderne, wissenschaftliche Archäologie gelegt wurden. Auch in Mainz und Umgebung war er bestens vernetzt. Letztlich verdankt er diesen vielfältigen Kontakten auch den Erfolg „seines“ RGZM, das bis heute existiert – seit 2023 unter dem Namen Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA).

Datum: Montag, 3. Februar 2025

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz

0.1.3.Bauernkrieg und Bürgeraufstand: die Ereignisse in der Reisdenzstadt Mainz 1525

- Detail aus dem zur Erinnerung an die Niederschlagung des Bauernaufstandes errichteten Mainzer Marktbrunnen. Foto: Prof. Dr. W. Dobras

Bauernkrieg und Bürgeraufstand: die Ereignisse in der Residenzstadt Mainz 1525

Prof. Dr. Wolfgang Dobras (Stadtarchiv Mainz)

Bis heute erinnert der Mainzer Marktbrunnen an den Bauernkrieg und sein blutiges Ende. Was sich im Frühjahr 1525 in der Hauptstadt des Mainzer Kurfürsten ereignete und wer von den Bürgern und aus welchen Gründen sich empörte, versucht der Vortrag zu rekonstruieren. Durch einen neuen Urkundenfund lässt sich erstmals im Detail nachvollziehen, wie der in 31 Artikeln formulierte Beschwerdekatalog der aufständischen Bürger mit der Obrigkeit ausgehandelt wurde. Worin sich die Mainzer Forderungen von anderen Programmen des Bauernkrieges unterschieden, soll am Schluss bilanziert werden.

Termin: Montag, 17. März 2025

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz

0.1.4.Steinerne Kreuzigungsgruppen auf Kirchhöfen um 1500: Stiftung und Funktion

Steinerne Kreuzigungsgruppen auf Kirchhöfen um 1500: Stiftung und Funktion

Tessa Maria Leicht, M.A. (Universität Heidelberg)

Ab 1500 entstehen am Mittel- und Niederrhein, besonders aber im Mainzer Raum, überlebensgroße Kreuzigungsgruppen aus Stein. Sie finden sich meist auf Kirchhöfen und treten dort fast unmittelbar ohne erkennbare Vorläufer auf. Der Vortrag untersucht die Umstände ihrer Stiftung, also ihre Auftraggeber und deren Absichten. An Beispielen wie der Gruppe von St. Ignaz im Mainzer Dommuseum werden Funktion und Bedeutung der Denkmäler neu bewertet. Aufbau, Inschriften und Standorte deuten auf kommunale Formen von Totengedenken, Frömmigkeit und Jenseitsvorsorge hin.

Datum: Montag, 6. Oktober

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55116 Mainz

0.1.5.Vortrags- und Diskussionsabend: Rettung gefährdeter Grabdenkmäler auf dem Hauptfriedhof Mainz

Rettung gefährdeter Grabmäler auf dem Hauptfriedhof Mainz

Mit diesem Vortrags- und Diskussionsabend stellt der Mainzer Altertumsverein seine Initiative zur Rettung der vom Verfall bedrohten Grabmäler auf dem Mainzer Hauptfriedhof vor.

Der 1803 unter Kaiser Napoleon angelegte Mainzer Hauptfriedhof wird maßgeblich durch die Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten sowie durch zahlreiche künstlerisch aufwendige Grabmäler geprägt und ist somit ein einmaliges Zeugnis Mainzer Stadtgeschichte. In Kurzvorträgen werden zunächst die Geschichte und der aktuelle Zustand der Friedhofsanlage und der Grabmäler beleuchtet und im Anschluss mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert.

Das detaillierte Programm zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 17.00 Uhr

Ort: Peter-Cornelius-Konservatorium, Binger Str. 18

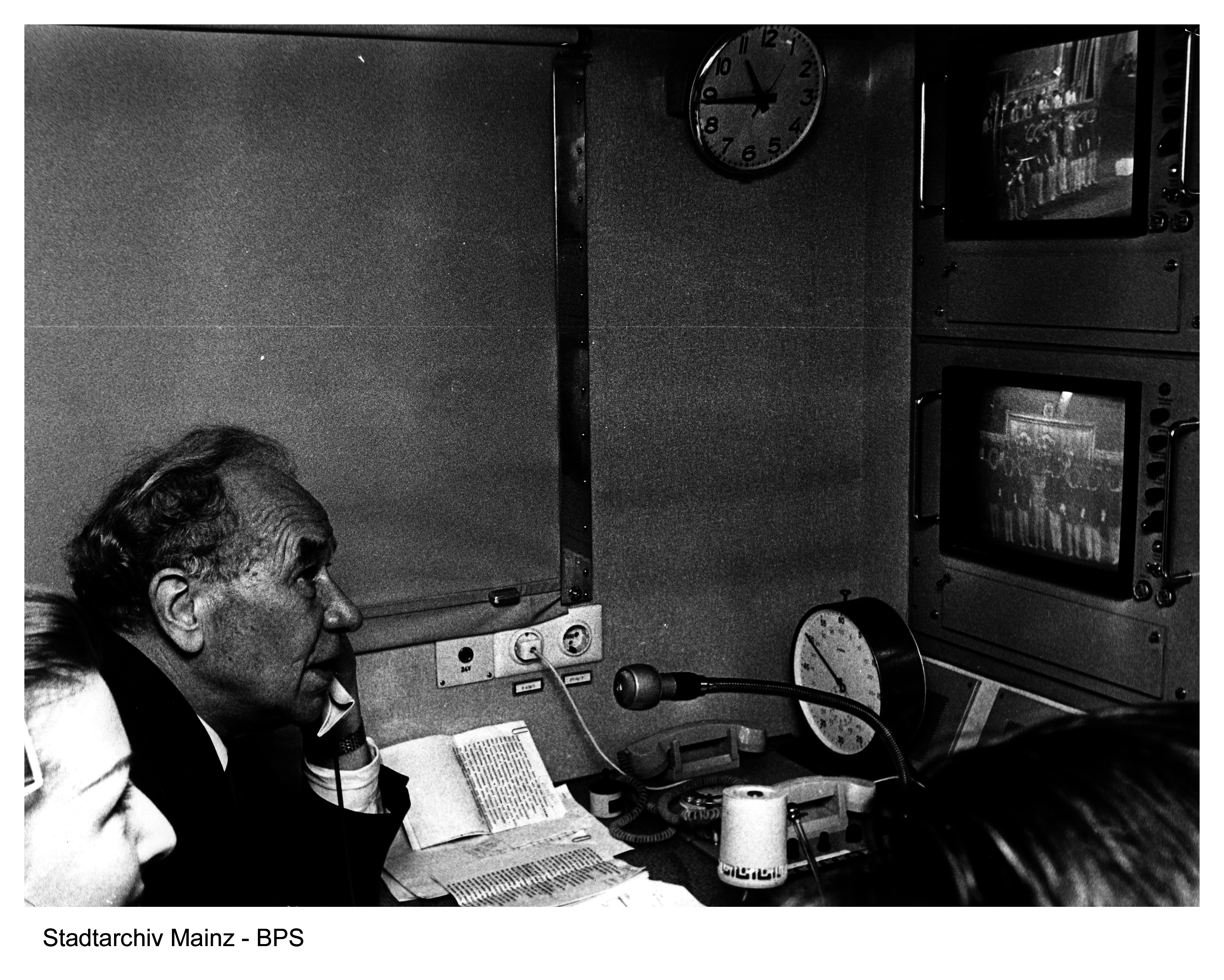

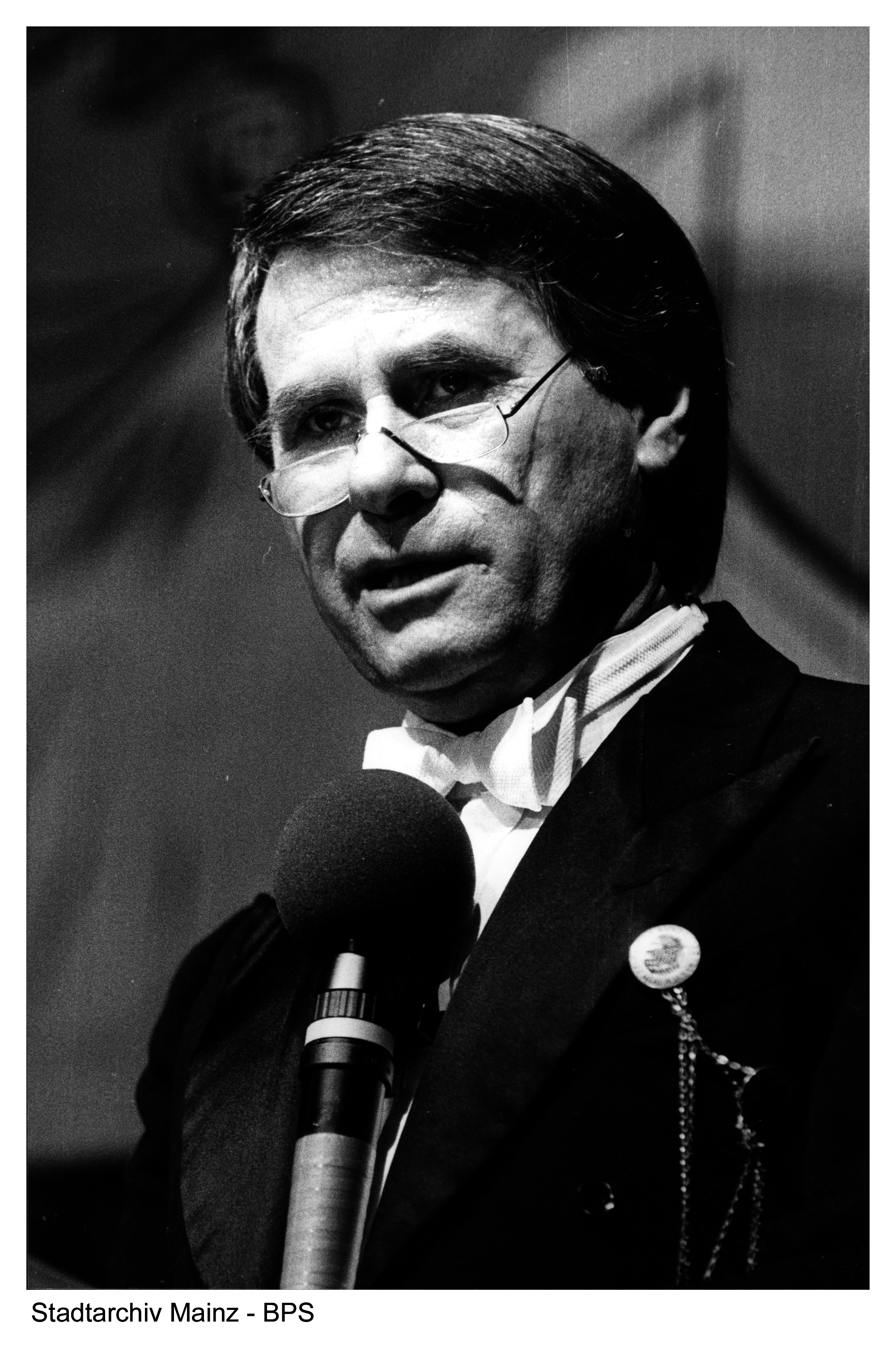

0.1.6.Votrag anlässlich der Jahresmitgliederversammlung: ...und ewig ruft das Fernsehen - die Eroberung und Behauptung des Bildschirms durch die Mainzer Narren

...und ewig ruft das Fernsehen - Die Eroberung und Behauptung des Bildschirms durch die Mainzer Narren

(Votrag im Anschluss an die Mitgliederversammlung)

Dr. Diether Degreif (Mainz)

Handkäs' mit Musigg, Fleischworscht mit Paarweck, Wein im Schoppenglas, Newweling und Haddekuche, der Dom, die Altstadt - das alles gehört zu Mainz. Und natürlich die Fastnacht. Seit nunmehr 70 Jahren begeistert die Live-Sitzung "Mainz bleibt Mainz" und "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" jedes Jahr aufs Neue an einem Abend vor Fastnacht ein nach wie vor großes Publikum im Saal und vor dem Bildschirm. In dem Vortrag wird das Medienereignis aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Wie entwickelte sich aus dem lokalen Volksfest Fastnacht ein begehrter Artikel auf der Mattscheibe? Wer waren die maßgeblichen Initiatoren für das Zustandekommen der Sendung? Welche Intentionen verband und verbindet man mit der Live-Sendung? Unterliegt das närrische Geschehen auf der Bühne einer bewussten oder unbewussten Einflussnahme seitens der Sendeanstalten? Wie steht es um das Selbstverständnis der Narren in und aus der Bütt? Ist Fernsehfastnacht auch ein Wirtschaftsfaktor?

Abschließend werden mögliche Antworten gegeben auf die Frage "Quo vadis Bildschirm-Fastnacht?"

Datum: Montag, 10. November 2025

Uhrzeit: ca. 19 Uhr (im Anschluss an die Mitgliedervesammlung)

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55115 Mainz

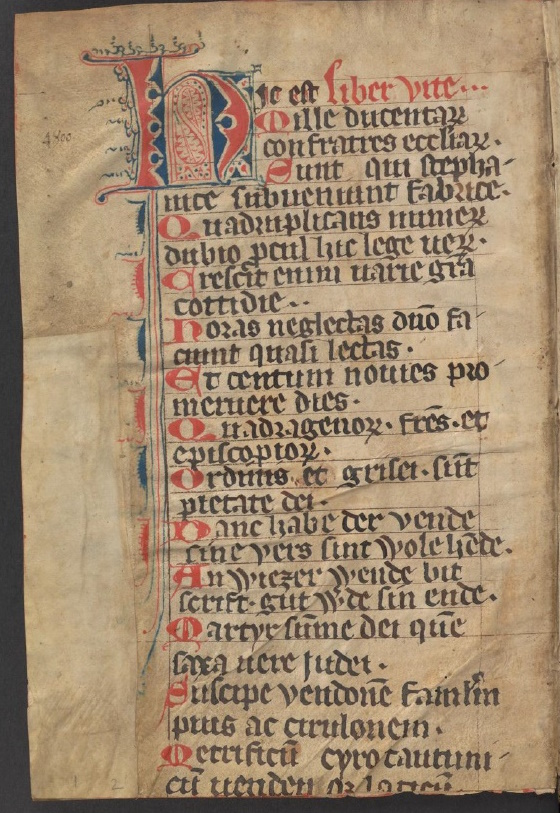

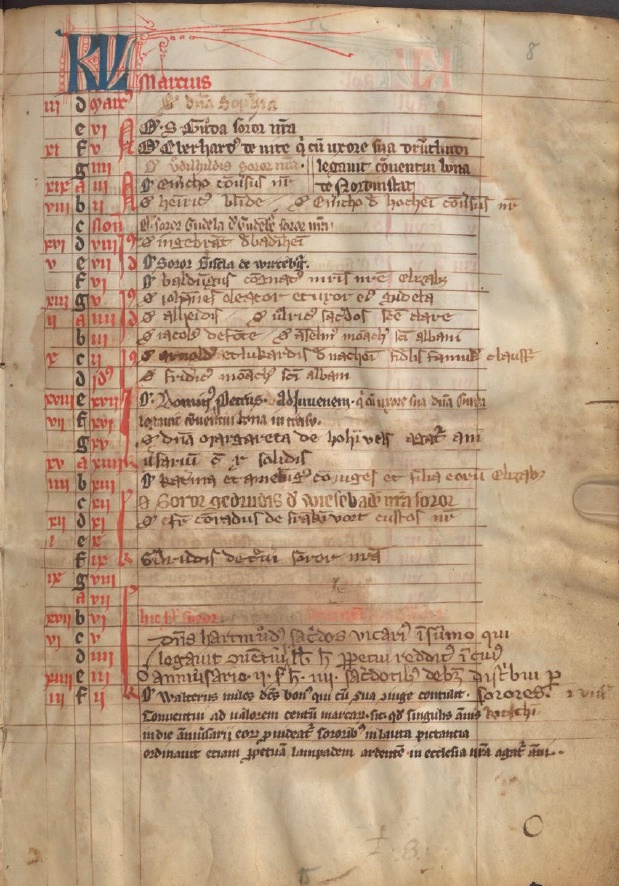

0.1.7.Bücher der Toten, Bücher des Lebens. Nekrologe im mittelalterlichen Mainz

Bücher der Toten, Bücher des Lebens. Nekrologe im mittelalterlichen Mainz

Prof.Dr. Nina Gallion (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Im mittelalterlichen Mainz gab es zahlreiche Klöster und Stifte, die das Stadtbild prägten und auf das Engste mit der urbanen Gesellschaft und ihren Frömmigkeitspraktiken verbunden waren. Eine zentrale Aufgabe dieser Gemeinschaften betraf nämlich das Totengedenken, bei dem man an die verstorbenen Stifter und Stifterinnen erinnerte. Zu diesem Zweck führten die geistlichen Institutionen Nekrologe, die als Totenverzeichnisse die Organisation des Gedenkens unterstützten. Der Vortrag beleuchtet die Charakteristika dieser faszinierenden Überlieferung und fragt nach ihren spätmittelalterlichen Entstehungsbedingungen.

Datum: Montag, 1. Dezember 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55116 Mainz

0.2.1.Vom Bombenkrieg gezeichnet. Vergessene Fragmente erzählen Geschichte.

Vom Bombenkrieg gezeichnet. Vergessene Fragmente erzählen Geschichte.

Dr. Winfried Wilhelmy (Dom- und Diözesanmuseum Mainz)

Kriege sind heute wieder allgegenwärtig. Wohin sie führen, zeigt die Zerstörung von Mainz am 27. Februar 1945. Am Nachmittag dieses Tages wurden 80 Prozent der Stadt vernichtet und in dem anschließenden Feuersturm kamen rund 1200 Bewohnerinnen und Bewohner ums Leben. Aus Anlass der 80. Wiederkehr dieses Schreckenstages hat das Dommuseum seine Depots gesichtet und zahlreiche Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum wiederentdeckt, die vormals die Stadt zierten: herabgestürzte Hausmadonnen, zerbrochene Portalfiguren, demolierte Wappensteine, zerschmolzene Bauplastik. In einer Exklusiv-Führung für die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins durch Dr. Winfried Wilhelmy werden diese Fragmente im Kontext des Zerstörungstages von Mainz vorgestellt.

Datum: 19. April 2025

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Dom- und Diöseanmuseum Mainz

Unkostenbeitrag: 3,50 Euro / Person

Um verbindliche Anmeldung beim MAV wir zwecks Planung der Veranstaltung gebeten.

0.3.1.Führung durch Kloster und Kirche der Mainzer Karmeliter

- Karmeliterkirche und Kloster Mainz, Foto: Ursula Rudischer[Bild: Foto: Ursula Rudischer]

Führung durch Kloster und Kirche der Mainzer Karmeliter

Kerstin Albers M.A. (Archiv des Landtags Rheinland-Pfalz)

Ende des 13. Jahrhunderts werden die Karmeliter in Mainz erstmals urkundlich erwähnt. Der Bettelorden trat im Spätmittelalter im Mainzer Stadtgeschehen auch durch das Engagement für die 1477 gegründete Mainzer Universität hervor. 1802 wurde das Karmeliterkloster im Zuge der Säkularisation aufgehoben. Mainzer Bürger protestierten Anfang des 20. Jahrhunderts gegen den geplanten Abriss der Kirche und setzten sich für eine Wiederansiedelung des Ordens ein. 2024 feiern daher die Karmeliter das Jubiläum "100 Jahre Wiederkehr des Karmel in Mainz". Die Führung beleuchtet die über 700jährige Geschichte von Karmeliterkloster und -kirche bis zu den heutigen Aufgaben und Herausforderungen.

Datum: Mittwoch, 19. März 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Karmeliterkloster, Karmeliterstraße 7, Mainz

Treffpunkt: Am Eingang des Karmeliterklosters (nicht der Kirche selbst): etwa 20 m vom Haupteingang der Kirche in der Karmeliterstraße 7 (am Ende der Karmeliterstraße, Richtung Kreuzung Rheinstraße)

0.3.2.Exkursion nach Worms

Burchard-Jahr 2025: Romanische Kirchen in Worms

(Exkursion in Kooperation mit dem Wormser Altertumsverein)

Führung durch Dr. Burkhard Keilmann und Dr. Irene Spille

Der Todestag des Wormser Bischofs Burchard jährt sich 2025 zum 1000. Mal, ein Anlass, seiner zu gedenken. Nicht nur durch seine Vita ist sein Leben und Werk recht gut beschrieben, auch in den von ihm verfassten Schriften zeigt sich seine Bedeutung als Theologe, Politiker und Jurist. Elemente aus seinen Dekreten sind beispielsweise im gültigen Kirchenrecht erhalten. Zudem war er ein beachtenswerter Bauherr, der Baumaßnahmen an den vier großen, stadtbildprägenden romanischen Kirchen der Wormser Innenstadt vornehmen ließ und auch an der Stadtmauer tätig wurde. Nicht nur für Stadt und Bistum Worms war Bischof Burchard (1000-1025) von höchster Bedeutung, sondern auch für das Reich. Bis heute hat er deutliche Spuren seines Wirkens hinterlassen. Auf dem Rundgang werden die vier romanischen Kirchen einschließlich des Domes besichtigt, verbunden mit Informationen zu Burchards Wirken als Geistlicher und Stadtherr. Dabei wird sich auch die exklusive Gelegenheit bieten, den Ostchor des Domes mit der romanischen Bauplastik sowie dem prachtvollen barocken Hochaltar und dem Chorgestühl zu besuchen sowie die romanische Apsis hinter dem Hochaltar von St. Paul. Die fachkundige Führung übernehmen die beiden Vorsitzenden des Wormser Altertumsvereins, der Historiker Dr. Burkard Keilmann und die Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin Dr. Irene Spille.

Termin: 12. April 2025

Treffpunkt: Hauptbahnhof Worms, Eingangshalle, 9.45 Uhr

Anreise: Individuelle Anfahrt nach Worms. Es besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen Bahnfahrt mit dem Regionalexpress (Abfahrt 9:13 Uhr ab Hauptbahnhof Mainz); Treffpunkt 9:00 Uhr am Bahnsteig (Teilnahme bitte bei Anmeldung angeben)

Verpflegung: Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen (Selbstzahler*innen, bitte bei Anmeldung angeben)

Dauer: bis gegen 17 Uhr in Worms. Möglichkeit zur gemeinsamen Rückfahrt nach Mainz ab Hauptbahnhof Worms um 17.20 Uhr.

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis 7. April 2025 per E-Mail an info(at)mainzer-altertumsverein.de

Bitte geben Sie dabei auch an, ob Sie die gemeinsame Anreise (Fahrkarten müssen hierbei eigenständig erworben werden) und die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen wahrnehmen möchten.

0.3.3.Führung in Kastel auf den Spuren der Römerzeit

- [Bild: Dr. P. Karn (MAV)]

Führung in Kastel auf den Spuren der Römerzeit

Gernot Frankhäuser (Landesmuseum Mainz, Beiratsmitglied MAV) und Karl-Heinz Kues (Gesellschaft für Heimatgeschichte)

(Mainz-)Kastel gehört zu den Orten, die seit der Antike ihren Namen beibehalten haben. Im Ort selbst ist heute aber so gut wie nichts von seinem römischen Ursprung zu sehen. Die heutige Große Kirchstraße folgt aber noch der römischen Verbindung nach Osten - auf deutlich höherem Niveau gelegen als ursprünglich. 1986 wurden unter ihr die stattlichen Überreste eines "Ehrenbogens" gefunden. Dieses nördlich der Alpen einmalige Bauwerk ist unser Ziel.

Treffpunkt ist aber zunächst das Museum Castellum, wo uns Karl-Heinz Kues von der Gesellschaft für Heimatgeschichte begrüßt und einige der römischen Exponate vorstellt.

Datum: Freitag, 12. September 2025

Uhrzeit: 16 Uhr

Treffpunkt: Eingang Museum Kastellum, Reduit am Rheinufer, Mainz-Kastel

Teilnahmegebühren sowie Eintritt werden nicht erhoben. Wir weisen aber gerne auf die Spendenvase im Museum hin!

0.3.4."Mainzer Persönlichkeiten" auf dem Hauptfriedhof

- Familiengrablege der Familie Lindenschmit. Ludwig Lindenschmit der Ältere war Mitbegründer des MAV.[Bild: A. Frey (LEIZA)]

Der Mainzer Altertumsverein stellt im Oktober seine Initiative zur Rettung der vom Verfall bedrohten Grabmäler auf dem Mainzer Hauptfriedhof vor. Zum Auftakt bieten wir bereits zum Tag des offenen Denkmals am 14.9.25 Führungen zu "Mainzer Persönlichkeiten" an.

Der 1803 unter Kaiser Napoleon angelegte Mainzer Hauptfriedhof wird maßgeblich durch die Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten sowie durch zahlreiche künstlerisch aufwendige Grabmäler geprägt und ist somit ein einmaliges Zeugnis Mainzer Stadtgeschichte. Viele der Gräber erinnern auch an Personen, die eng mit dem MAV verbunden sind und sich mit ihm für wichtige städtische Belange engagiert haben.

Datum: 14.9.2025

Uhrzeit: 14 Uhr und 15 Uhr

Treffpunkt: Eingang Untere Zahlbacher Straße (Trauerhalle).

0.3.5.Wege in die Unterwelt? Führung zur Ostkrypta und Nassauer Kapelle im Mainzer Dom

- [Bild: Dr. P. Karn (MAV)]

Wege in die Unterwelt? Führung zur Ostkrypta und Nassauer Kapelle im Mainzer Dom

Dr. Felicitas Janson (Akademie des Bistums Mainz) und Dr. Georg Peter Karn (Vorsitzender MAV)

Es gibt Orte im Mainzer Dom, die nicht öffentlich zugänglich gemacht werden können und über die schon immer etwas Geheimnisvolles berichtet wird. In dieser Sonderführung werden wir baugeschichtlichen Fragen und auch den spannenden Fragen der Restaurierung des 20. Jahrhunderts nachgehen, darunter die seinerzeit spektakuläre Unterfangung der Fundamente des Domes ab 1909. Aber auch die Ausstattung und symbolische Bedeutung der Orte wird erläutert.

Datum: Dienstag, 4. November

Uhrzeit: 16 Uhr

Treffpunkt: Mainzer Dom, Ostchortreppe

Wegen der beschränkten möglichen Zahl an Teilnehmenden bitten wir Sie um Anmeldung bis Montag, 20. Oktober 2025

(E-Mail: info@mainzer-altertumsverein.de oder Tel. 0157 / 559 776 88)

0.3.6.Führung auf dem Mainzer Hauptfriedhof

Nach dem Start unserer Crowdfunding-Aktion zur Rettung von Grabsteinen auf dem Hauptfriedhof möchten wir in einer weiteren Führung am kommenden Totensonntag auf das Thema aufmerksam machen. Dr. Georg Peter Karn, Dr. Karin Kraus und Dr. Luzie Bratner führen zu bemerkenswerten Steine von Mainzer Persönlichkeiten, darunter der Stein des Mainzer Publizisten, Stadtbibliothekars, Revolutionärs, Altertumsforschers und Förderers des Mainzer Gutenberg-Denkmals Friedrich Lehne.

Datum: 23.11.2025 (Totensonntag) und 13.12.2026

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Treffpunkt: Hauptfriedhof, Eingang Untere Zahlbacher Straße

Um Anmeldung wird gebeten unter 0157 55977688 oder info(at)mainzer-altertumsverein.de

1.1.1.Römische Steindenkmäler und die Denkmalpflege im späten Mainzer Kurstaat und im französischen Mayence (1784–1814)

Dr. Michael Johannes Klein (Heidelberg)

Die Geschichte der - heute im Landesmuseum - aufbewahrten Sammlung römischer Steindenkmäler aus Mainz reicht bis in das Jahr 1784 zurück. Der Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal erließ in diesem Jahr mehrere Verordnungen zur Denkmalpflege und gründete zugleich ein Münz- und Altertümer-Kabinett an der Mainzer Universität. Als Mainz zu Jahresbeginn 1798 französisch wurde, umfasste die Sammlung bereits mindestens 15 Steindenkmäler. Sie wurde von der französischen Administration 1803 der Stadt Mainz übereignet. Die Ausgrabungen Friedrich Lehnes, insbesondere bei der Anlegung des Hauptfriedhofs, ließen die Sammlung in wenigen Jahren gewaltig anwachsen. Als die Franzosen 1814 abziehen mussten, verfügte das Museum der Stadt Mainz über eine respektable Sammlung von nicht weniger als mindestens 90 römischen Steindenkmälern - einzigartig nördlich der Alpen.

Datum: Montag, 08.01.2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz

1.1.2.Von der „Zerstörung der Unschuld“ zur „wahren Freude“. Die Katholische Kirche und die Fastnacht in Mainz zwischen 1925 und 1955

Maylin Amann, M.Ed./M.A. (Mainz)

Auf der Website der Diözese Mainz findet sich unter der Rubrik "Humor" aktuell eine direkte Verlinkung zur Mainzer Fastnacht. Auch die Homepage der Mainzer Fastnacht e.G. verweist auf den katholischen Ursprung des Brauchtums. Die Fastnacht, die als volkstümliche Feierveranstaltung - sieht man von wenigen Ausnahmen ab - alljährlich vor der Fastenzeit stattfindet, wird also wie selbstverständlich als christlich inspiriertes und von der katholischen Kirche akzeptiertes Brauchtum gesehen. Doch: War das wirklich immer so? Gab es schon immer eine solch uneingeschränkte Beziehung und Bejahung zwischen Fastnacht bzw. Karneval und der katholischen Kirche?

Dieser Frage soll am Beispiel Mainz als Fastnachtshochburg und Bischofssitz in den Jahren 1925 bis 1955 nachgegangen werden. Dabei wird vor allem das Verhältnis zwischen Amtskirche und Fastnacht zwischen Weimarer Republik und junger Bundesrepublik näher betrachtet. Unterschiedliche zeitgenössische katholische Quellen zeigen, wie sich die Mainzer katholische Kirche zu öffentlichen Veranstaltungen, Belustigungen und Fastnachtsfeiern im Allgemeinen positionierte. Im Vortrag werden katholische Perspektiven innerhalb der Amtskirche anhand verschiedener Akteure, Medien und Vereinigungen aufgezeigt und analysiert.

Datum: Montag, 05.02.2024

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt-Mainz am Neubrunnenplatz

1.1.3.Die Alumnen des Mainzer Priesterseminars im Zweiten Weltkrieg. Kriegserfahrung und Kriegsdeutung

Dr. theol. Maximilian Künster B. Mus. M. Ed. (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

In den letzten Jahren erlebte der Zweite Weltkrieg eine Hochphase als Forschungsgegenstand der Geschichts- und Sozialwissenschaft. Viele Studien sind erschienen, die die Kriegserfahrung der Soldaten in den Vordergrund rückten. Die Kriegserfahrung und -deutung der am Weltkrieg teilnehmenden katholischen Theologiestudenten und Priester blieb bisher noch größtenteils unberücksichtigt.

Die Erforschung der Feldpostbriefbestände des Mainzer Priesterseminars möchte dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. 867 Feldpostbriefe junger Theologiestudenten und Priester aus den Jahren 1939-1946 geben Auskunft über die spezifische Kriegserfahrung und -deutung einer Gruppe "professioneller Katholiken", die ihre Sozialisation zumeist in einem strengkirchlich geprägten Milieu erhalten hatten. Ihre Wahrnehmung des Krieges wurde durch die am Seminar gelehrte Theologie und das tagtäglich eingeübte Frömmigkeitsideal beeinflusst. Mit der Einberufung in die Wehrmacht waren die Mainzer Seminaristen jedoch spirituell gesehen auf sich allein gestellt. Welche Prägungen und Grundüberzeugungen sich in Bezug auf die Kriegsdeutung der Alumnen, und letztendlich auch in Bezug auf die Bewältigung der Kriegserlebnisse, als wirksam erwiesen haben, möchte der Vortrag herausstellen. Weiterhin möchte er der Frage nachgehen, ob und inwieweit sich die von den Mainzer Seminaristen vertretene Deutung des Krieges signifikant von der anderer Teilnehmergruppen unterscheidet.

Datum: Montag, 11.03.2024

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz am Neubrunnenplatz

1.1.4.Die Kunsthandlung David Reiling - Eine Spurensuche

Vortrag in Kooperation mit dem Landesmuseum Mainz

Dorothee Glawe, M.A. (Landesmuseum Mainz)

Die seit 1892 von Hermann und Isidor Reiling geführte Kunst- und Antiquitätenhandlung David Reiling war als hessischer, preußischer und russischer Hoflieferant lange die größte und einflussreichste Kunsthandlung in Mainz und überregional sowie international bekannt. 1938 mussten die beiden Brüder aufgrund ihrer jüdischen Abstammung die Kunsthandlung liquidieren. Beide verstarben wenig später, ihre Ehefrauen Hedwig und Flora wurden deportiert. Allein Isidors Tochter Netty Reiling, besser bekannt als Anna Seghers, überlebte den Holocaust in der Emigration. Bis heute gibt es nur wenige Anhaltspunkte dafür, was mit den Kunstwerken aus den Privatsammlungen und dem Kunsthandlungsbestand der Reilings geschah. Diesen Spuren wird im Vortrag nachgegangen, der im Rahmen der Sonderausstellung "Herkunft [un]geklärt" des Landesmuseums Mainz beiträgt.

Datum: Dienstag, 13. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Landesmuseum Mainz

1.1.5.Musikvortrag: Pianohaus Müller. 100 Jahre Klaviertradition in Mainz

Prof. Dr. Volker Beeck, Kristina Krämer M. A., Dr. Stefan Riegel Christian Strauss (Klavier), Hannah Sophie Horras (Mezzosopran)

Wilhelm Müller sen. gründete 1845 seine Klaviermanufaktur in Mainz. Zuvor hatte er den Klavierbau in Paris erlernt und Franz Liszt als dessen Klavierstimmer auf Tourneen begleitet. Sein Sohn Wilhelm Müller jun. übernahm die Firma 1883. Er erweiterte das Unternehmen um die Sparten Klavierhandel und -verleih und begründete zahlreiche Filialen. Als Kammermusiker wirkte er 28 Jahre im Orchester des Stadttheaters Mainz mit. Zusätzlich betrieb er einen Musikverlag, in dem vornehmlich eigene Kompositionen herausgegeben wurden. Infolge des Zweiten Weltkriegs kam das Pianohaus in der dritten Generation zum Erliegen.

Die Referentin und der Referent schildern in Kurzvorträgen die spannende Geschichte der Müllers. Dabei werden auch die Ergebnisse neuester Recherchen zu Albert Lortzings Oper „Regina“ präsentiert.

Im Anschluss an den Vortragsteil werden der Pianist Christian Strauss und die Sängerin Hannah Sophie Horras Kompositionen von Wilhelm Müller vortragen.

Datum: Montag, 7. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Haus der Gesellschaft Casino "Hof zum Gutenberg" (Casino-Gesellschaft), Große Bleiche 29

1.1.6.Stadtspaziergänge durch Mainz - sechs Jahre unterwegs

Michael Bermeitinger (Allgemeine Zeitung Mainz)

Seit nunmehr sechs Jahren erscheint in der AZ die Serie "Mainzer Stadtspaziergänge" mit bislang rund 280 Folgen. Autor Michael Bermeitinger beschreibt darin Straße für Straße, Platz für Platz die Mainzer Geschichte der vergangenen 150 Jahre. Stadtentwicklung, Architektur, Sozialgeschichte, Wirtschaft und Verkehr spielen eine Rolle, politische und gesellschaftliche Entwicklungen, der Alltag der Menschen, ihre Arbeit und Freizeit. Die Serie, die von einer Podcast-Reihe mit mehr als 60 Ausgaben ergänzt wird, ist auch als Buchreihe mit bislang elf Bänden erschienen. In seinem Bildvortrag erzählt Michael Bermeitinger, wie die Idee zur Serie entstanden ist, welche Quellen er nutzt, woher die vielen tausend Fotos stammen und welches Gewicht diese Art der Berichterstattung für eine lokale Zeitung spielt.

Datum: Donnerstag, 21. November 2024

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55115 Mainz

1.1.7.Johannes Gutenberg und die Demokratie(-geschichte)

Dr. Kai-Michael Sprenger (Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte)

Die überaus reiche Rezeptionsgeschichte Johannes Gutenbergs steht in einem merkwürdigen Kontrast zu den tatsächlich belegbaren Quellenzeugnissen über den Erfinder und bedeutendsten Mainzer. Immer wieder diente Johannes Gutenberg in späteren Jahrhunderten auch als Projektionsfläche für Aspekte und Forderungen, die Gutenberg selbst wohl kaum verstanden hätte. Besonders seit der Aufklärung wird Gutenberg und seine Erfindung zu einer Symbolfigur etwa für die Pressefreiheit und die Demokratisierung von Bildung und Wissen. Doch auch in anderen thematischen Kontexten wird Gutenberg für die Demokratiegeschichte nutzbar. Der Vortrag fragt nach der Bedeutung und der Funktion Johannes Gutenbergs im Kontext der Demokratiegeschichte und spannt einen weiten Bogen von der Zeit der französischen Revolution und des Vormärz bis in unsere Tage und zum ersten Bürgerentscheid der Mainzerinnen und Mainzer über die Zukunft des Gutenbergmuseums 2018. Ein besonderes Augenmerk gilt der Rolle Gutenbergs bei dem so genannten Demokratenbankett in Mainz am 24. Februar 1849, während das spezifische Gutenberg-Bild in der "Deutschen Demokratischen Republik" ergänzend zeigt, wie Gutenberg auch staatspolitisch vermeintlich demokratisch nutzbar gemacht wurde.

Datum: Montag, 4. November 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz

1.1.8.Mainzer Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg

Lucy Liebe M. A. (GDKE, Direktion Landesdenkmalpflege)

Als die Innenstadt von Mainz im Zweiten Weltkrieg zu einem großen Teil zerstört wurde, waren auch die Kirchen betroffen. Die zuständigen Behörden standen vor einer großen Herausforderung, die sich kaum stemmen ließ. Doch die Mainzer wollten ihre Kirchen im Angesicht von Hoffnungslosigkeit und Identitätsverlust keinesfalls aufgeben. Mit großem Engagement und Einfallsreichtum entstanden Notfallreparaturen, Neuschöpfungen und Nutzungsänderungen, die das Stadtbild bis heute prägen.

Datum: Montag, 2. Dezember 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Forum der Volksbank Darmstadt Mainz, Neubrunnenstraße 2, 55116 Mainz

1.2.1.Sonderausstellung „Herkunft [un]geklärt. Die Erwerbungen des Altertumsmuseums und der Gemäldegalerie der Stadt Mainz 1933-1945“

Dorothee Glawe, M.A.

Die Sonderausstellung präsentiert die Ergebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojektes, gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, in dessen Rahmen die Erwerbungen der Gemäldegalerie und des Altertumsmuseums der Stadt Mainz auf ihre Herkunft hin erforscht wurden.

Ziel des Projekts ist es, möglicherweise NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter im Bestand zu identifizieren. Dabei wurden auch grundlegende Erkenntnisse zur Kunststadt Mainz im Nationalsozialismus gewonnen, welche im Rahmen der Ausstellung erstmals umfassend thematisiert werden.

Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos.

Dauer der Führung: ca. 60 Min.

Datum: Dienstag, 23.04.2024

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Landesmuseum Mainz

1.2.2.Sonderausstellungen des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums:

Die ganze Welt auf Pergament - Die spätmittelalterlichen Mainzer Karmeliter-Chorbücher

sowie

Innen! Ansichten Mainzer Kirchen um 1800

(Zeitgleiche Führung durch beide Ausstellungen)

Die Chorbücher aus dem Karmeliterkloster Mainz gehören zu den schönsten Werken der spätgotischen Buchmalerei. In einer exklusiven Führung für die Mitglieder des MAV stellt Ihnen Kuratorin Dr. Anja Lempges die Umstände ihrer Entstehung vor und führt Sie ein in eine von Drachen und anderen Fabelwesen bevölkerte Bilderwelt. Parallel stellt Direktor Dr. Winfried Wilhelmy der zweigeteilten Gruppe in einer weiteren Sonderausstellung bislang unbekannte Darstellungen der wichtigsten Mainzer Kirchen vor und erläutert deren (teils verlorene) Ausstattung.

Datum: Mittwoch, 27. November 2024

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Dom- und Diözesanmuseum Mainz Kosten: Eintritt 3,50 Euro/Person (inkl. Führung)

1.3.1.SAKRALRÄUME LESEN: Die Doppelchörigkeit des Mainzer Doms

Dr. Felicitas Janson (Akad. Bistum Mainz), Dr. Luzie Bratner, Dr. Georg Peter Karn

In dieser Sonderführung werden die sonst nicht frei zugänglichen Chöre des Mainzer Doms in Architektur, Ausstattung und ihrer Forschungsgeschichte vorgestellt: der so urtümlich romanische Ostchor, der seine heutige Baugestalt den Umbauten aus der Zeit des Bischofs von Ketteler verdankt, mit dem Chorgestühl der Renaissancezeit. Natürlich gilt das Hauptaugenmerk der ungewöhnlichen Baugestalt des westlichen Hauptchores. Seine raumgestaltende Ausstattung mit barockem Chorgestühl und Grabmälern werden Experten und Expertinnen erläutern.

Neben vielerlei Informationen und einem aktualisierten Forschungsstand wird sich Gelegenheit bieten, alte und neue Fragen zu diskutieren.

Termin: Montag, 14. Oktober 2024

Uhrzeit: 16 Uhr

Ort: Mainzer Dom

Treffpunkt: Eingang zum Kreuzgang

1.3.2.Die Mainzer Kartause – Standortbestimmungen

Dr. Joachim Glatz und Dr. Georg Peter Karn

Führung im Rahmen des Begleitprogramms der Sonderausstellung des Dom- und Diözesanmuseums Mainz "'Die unvergleichliche kostbare Carthaus'. Die älteste deutsche Kartause: 700 Jahre Kartäuserkloster Mainz".

Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos.

Dauer der Führung: ca. 90 Min.

Datum: Mittwoch, 28.02.2024

Uhrzeit: 15 Uhr

Treffpunkt: Stadtpark, vor dem Favorite Parkhotel (Parkseite)

1.3.3.Josephskapelle, St. Ignaz und Augustinerkloster

Dr. Joachim Glatz und Dr. Georg Peter Karn

Führung im Rahmen des Begleitprogramms der Sonderausstellung des Dom- und Diözesanmuseums Mainz "'Die unvergleichliche kostbare Carthaus'. Die älteste deutsche Kartause: 700 Jahre Kartäuserkloster Mainz".

Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos.

Dauer der Führung: ca. 90 Min.

Datum: Samstag, 02.03.2024

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Treffpunkt: Dom- und Diözsesanmuseum

1.4.Das Schlossviertel als neue Mitte von Mainz

Dr.-Ing. Rainer Metzendorf

Im Wandel des historischen Schlossviertels zum Regierungsviertel der Landeshauptstadt Mainz entstand ab 1950 ein neues städtebauliches Leitkonzept. Ein Ensemble, das sich im Dialog von Alt und Neu als historisch gewachsene Gesamtanlage präsentiert.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.

Datum: Freitag, 03.05.2024

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Treffpunkt: Jubiläumsbrunnen am Ernst-Ludwig-Platz

„Zur Fortsetzung eines Christlichen Eyffers vnd Gottgefelliger Andacht [seyn] die Teutsche Catholische Kirchengesäng ganz nütz- vnd befoerderlich“. Eine kleine Geschichte der Mainzer Gesangbücher.

Prof. Dr. Ansgar Franz und Dr. Christiane Schäfer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Montag, 16. Januar 2023, 18 Uhr im MVB-Forum am Neubrunnenplatz

Gesangbücher als Gebrauchsgegenstände sind fluide Größen, die sich von Generation zu Generation ändern. In ihnen spiegelt sich die Kultur- und Frömmigkeitsgeschichte der jeweiligen Epochen. In Mainz erschienen bereits im 16. Jahrhundert die ersten (katholischen) Gesangbücher, denen bis in die Gegenwart eine stattliche Anzahl sehr unterschiedlicher Typen folgen sollten: Teils waren sie gegen den Trend der Zeit und trotzdem sehr zählebig, teils nach der neusten literarischen Mode und nur von kurzer Dauer, teils von der Obrigkeit den Gläubigen aufgezwungen, teils von einer bahnbrechenden und weit über die Grenzen des Bistum hinausgehenden Bedeutung, teils rückwärtsgewandt, teils zukunftsorientiert und weitherzig auch für evangelisches Liedgut offen. Der Vortrag will in sieben Schritten die Mainzer Gesangbücher auf dem Hintergrund ihrer historischen, literarischen und liturgischen Kontexte vorstellen.

Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an Veranstaltungen im MVB-Forum an die Durchführung eines negativen Selbsttests/Schnelltests am Veranstaltungstag und an den Eintrag in die Anwesenheitsliste mit den geforderten Daten gebunden ist.

Römische Steindenkmäler aus Mainz - eine Sammlung von herausragendem internationalem Renommee

Dr. Michael Johannes Klein (Heidelberg)

Montag, 13. Februar 2023, 18 Uhr im MVB-Forum am Neubrunnenplatz

Die Sammlung der Mainzer Steindenkmäler wurde bereits vor mehr als 500 Jahren durch die Humanisten Gresemund und Huttich begründet. Einen starken Impuls erhielt die Erforschung der römischen Steindenkmäler aus Mainz durch die Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften im 18. Jahrhundert. Als unmittelbare Folge dieser Aktivitäten beauftragte der Mainzer Kurfürst Emmerich Joseph 1769 den Benediktinerpater Joseph Fuchs, die Geschichte von Mainz zu erforschen. Fuchs ließ zahlreiche Steindenkmäler ausgraben und in den Hof des Schlosses bringen. Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal verfügte in der Verfassung der Universitätsreform von 1784 die Gründung einer archäologischen Sammlung von römischen Altertümern wie Münzen und Steindenkmälern. Seit dem Ende des Kurstaats haben sich die Stadt Mainz und der Mainzer Altertumsverein um die starke Erweiterung und Erforschung dieser Sammlung sehr verdient gemacht. In den letzten Jahrzehnten haben die Johannes Gutenberg-Universität, das Römisch-Germanische Zentralmuseum und das Deutsche Archäologische Institut mit der wissenschaftlichen Bearbeitung und Publikation der Mainzer Steindenkmäler dafür gesorgt, dass diese heute im Landesmuseum Mainz aufbewahrte Sammlung von internationaler Relevanz für jegliche Forschung zu den römischen Anfängen Europas ist.

Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an Veranstaltungen im MVB-Forum an die Durchführung eines negativen Selbsttests/Schnelltests am Veranstaltungstag und an den Eintrag in die Anwesenheitsliste mit den geforderten Daten gebunden ist.

Die Gründung der Deutschen Weinstraße 1935 - Bürckles größte Niederlage im Kampf gegen die Winzernot?

Dr. Christoph Krieger (Mittelmosel-Museum Taben-Trarbach)

Montag, 6. März 2023, 18.00 Uhr im MVB-Forum am Neubrunnenplatz

Nachdem es anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums 1985 zum bundesweiten Eklat kam, gilt es in Politik, Weinbau und Medien der Pfalz allgemein als Konsens, sich gerade auch an Jahrestagen - wie etwa zuletzt dem im September 2016 begangenen 80. Geburtstag des "Deutschen Weintores" in Schweigen - der braunen Vergangenheit der "Deutschen Weinstraße" durchaus zu stellen. "Geniale Idee mit problematischer Herkunft", so hatte ein Journalist in diesem Zusammenhang bereits anlässlich des 75-Jährigen Jubiläums 2010 beispielhaft formuliert. Dass die von den Nationalsozialisten stammende Marketingidee indes zwischenzeitlich "nicht nur nicht unbeschadet überstanden worden ist, sondern äußerst positiv überwunden und weiter entwickelt worden" sei, wie ein Festredner im gleichen Jahr betonte, steht zudem für alle Beteiligten außer Zweifel. Unterschwellig schwang und schwingt dabei stets die Vorstellung mit, dass es lediglich einem dummen Zufall der Geschichte geschuldet sei, warum diese - im Kern ja vorgeblich gänzlich unpolitische - Marketing-erfindung ausgerechnet von einer der schillerndsten Nazigrößen ihre Umsetzung finden musste; ebensogut hätte die Gründung der "Deutschen Weinstraße" auch in den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtergreifung oder nach dem Ende des "Tausendjährigen Reiches" erfolgen können. Genau dies bestreitet der Vortragende. Er hat in seiner 2018 veröffentlichten Dissertation an der Universität Trier die erste umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung der Weinpropaganda im Dritten Reich unternommen und damit erstmals die Möglichkeit eröffnet, insbesondere auch die "geniale Idee" des pfälzischen Gauleiters in einen etwas umfassenderen zeitgenössischen Kontext einzuordnen. Und er hat dabei durchaus überraschende Ergebnisse zutage gefördert!

Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an Veranstaltungen im MVB-Forum an die Durchführung eines negativen Selbsttests/Schnelltests am Veranstaltungstag und an den Eintrag in die Anwesenheitsliste mit den geforderten Daten gebunden ist.

Caroline Böhmer in Mainz: Eine Jakobinerin und die Revolution 1792-1793

Dr. Daniel Meis (Universitäten Bonn / Düsseldorf / Stuttgart)

1763 geboren als Caroline Michaelis in Göttingen, 1784 als Caroline Böhmer nach Clausthal verheiratet, 1796 als Caroline Schlegel und dann Caroline (von) Schelling als Muse der Jenaer Frühromantik bekannt geworden, ging die 1792 28jährige mitsamt Tochter nach Mainz. Dort wurde sie faktisch Teil der Hausgemeinschaft Georg Forsters und erlebte das Ende des alten Kurfürstentums und die Gründung der revolutionären Mainzer Republik mit, bis sie sich 1793 zur Flucht vor den anrückenden Preußen gezwungen sah - dann aber doch noch verhaftet wurde. Wer war also diese Frau, über die heute mehr Legenden als Gewissheiten existieren? Und was genau machte sie eigentlich in Mainz? Der Historiker Daniel Meis führt alltagsnah an Caroline Böhmer und dabei ganz besonders ihre Mainzer Zeit heran.

Termin: Montag, 18. September 2023

Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz

Beginn: 18.00 Uhr

Von Daten zu Fragen und Geschichten - Lexika zur Mainzer Kunst- und Baugeschichte des 18. Jahrhunderts

Prof. Ullrich Hellmann (Mainz-Kastel)

Der Vortrag behandelt Entstehung und Aufbau zweier Lexika zur Mainzer Kunst- und Baugeschichte. Er ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil werden die Lexika zunächst in den Kontext bisheriger Veröffentlichungen gestellt. Es folgen Hinweise zu den Informationsquellen. Anschließend werden Präsentation und Anordnung des Datenmaterials sowie die Auswahl der Berufe erläutert.

Der zweite Teil geht Fragen nach, die sich nach Ermittlung der Daten ergeben, wobei das Bauhand-werk im Zentrum steht. Was bietet die Informationslage zum damaligen Arbeitsleben (Ausbildung, Werkstatt, Arbeitsverträge)? Welche Fakten gibt es zu Verwandtschaften, Freundschaften und kollegialen Beziehungen? Was zeigen die Dokumente über Konflikte im Handwerk? etc.

Im dritten Teil werden auf der Basis des Datenbestandes einige Lebenswege rekonstruiert. Die Biographien sind exemplarisch für Lebens- und Arbeitsbedingungen von Mainzer Künstlern und Handwerkern im 18. Jahrhundert, belegen zugleich aber auch ein Abweichen von Berufskonventionen.

Montag, 16. Oktober 2023

Beginn: 18.00 Uhr

Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz

„Erhabene Natur-Gemählde“ - Friedrich Ludwig Sckell und seine Gärten in Rheinhessen und in der Pfalz

Dr. Georg Peter Karn (Mainz)

Neben seinen berühmten großen Anlagen in Schwetzingen, Aschaffenburg und München schuf Friedrich Ludwig Sckell als Gartenkünstler auch zahlreiche kleinere Gärten, nicht wenige davon im heutigen Rheinland-Pfalz. Die meisten von ihnen fielen schon bald den Revolutionskriegen und Umbrüchen des ausgehenden 18. Jahrhunderts zum Opfer und sind daher heute fast unbekannt. Zu ihnen gehörte auch die Erweiterung der kurfürstlichen Favorite in Mainz durch einen Landschaftsgarten im Bereich des zuvor aufgelösten Kartäuserklosters.

Der Vortrag folgt den Spuren Sckells in Rheinhessen und in der linksrheinischen Pfalz, erinnert an erhaltene wie untergegangene Gärten und geht den familiären sowie personellen Verflechtungen nach, denen der Gartenkünstler seine Aufträge verdankte.

Dienstag, 7. November 2023

Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz

Beginn: ca. 18.30 Uhr (im Anschluss an die Jahresmitgliederversammlung)

Die Entdeckung der Vergangenheit – Die Wiesbadener Sammlung Nassauischer Altertümer und ihre Bedeutung für die Anfänge der Archäologie in Deutschland

Dr. Daniel Burger-Völlmecke (Stadtmuseum Wiesbaden)

Die Sammlung Nassauischer Altertümer (SNA) gehört zu den bedeutendsten archäologisch-historischen Sammlungen Deutschlands, die aus dem Bürgertum heraus entstanden sind. Sie ist untrennbar mit dem 1812 gegründeten Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung verknüpft, der die SNA in den 1820er Jahren als Vergleichs- und Lehrsammlung in Wiesbaden aufbaute. Vom Herzogtum Nassau mit landesarchäologischen Aufgaben betraut, setzte der Verein im Gebiet zwischen Main, Rhein und Westerwald an noch heute bedeutenden Fundstellen erstmals mit wissenschaftlichen Fragestellungen den Spaten an, um dem Boden seine antiken Geheimnisse zu entlocken. Das aus den Grabungen stammende Fundmaterial ging in die SNA ein. Wiesbadener Persönlichkeiten wie Friedrich Gustav Habel, Karl August v. Cohausen und Emil Ritterling setzten mit ihren Forschungen neue Standards und trugen maßgeblich dazu bei, dass der Altertumsverein und die SNA auf dem Gebiet des späteren Deutschlands eine Vorreiterrolle in der Entwicklung der Archäologie hin zu einer wissenschaftlichen Disziplin einnahmen.

Der Vortrag stellt heraus, welche Bedeutung die Forschungen des Nassauischen Altertumsvereins und mit ihm die SNA für die noch junge Archäologie im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatten und welche wichtigen Impulse aus Wiesbaden die archäologischen Forschungen in Deutschland beeinflussten.

Montag, 4. Dezember 2023

Ort: MVB-Forum am Neubrunnenplatz

Beginn: 18.00 Uhr

Sonderausstellung „Der Mainzer Domschatz – Meisterwerke aus 1000 Jahren“

Dr. Winfried Wilhelmy

Mittwoch, 8. Februar 2023, 17.00 Uhr im Dom- und Diözesanmuseum Mainz

Einst war er einer der größten Kirchenschätze des Abendlandes - der Mainzer Domschatz. Doch 1803 wurde er aus Furcht vor den Franzosen fast völlig eingeschmolzen. Die Sonderausstellung spürt nicht nur der wechselvollen Geschichte dieses alten Domschatzes nach; sie stellt auf 400 qm auch die schönsten Goldschmiedearbeiten des neuen, seither zusammengetragenen Bestandes an liturgischem Gerät vor. Im Fokus der Kuratorenführung stehen dabei die Werke der wichtigsten Mainzer Goldschmiede - nicht nur - für den Dom. Die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins erhalten eine exklusive Führung durch diese Sonderausstellung des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz von dessen Direktor Herrn Dr. Winfried Wilhelmy.

Wir bitten um Beachtung, dass die Teilnahme an der Führung nur nach erfolgter Anmeldung (info@mainzer-altertumsverein.de) möglich ist.

„Aurea Magontia – Mainz im Mittelalter“

Dr. Birgit Heide

Dienstag, 28. Februar 2023, 18 Uhr im Landesmuseum Mainz

Die Ausstellung gibt einen Überblick über mehr als 800 Jahre Mainzer Stadtgeschichte. Sie führt vom frühen Mittelalter, als für Mainz ein neuer wirtschaftlicher und politischer Aufstieg einsetzt, über das „Goldene Mainz“ bis hin zur freien Stadt und der Errichtung des Kaufhauses am Brand durch die Mainzer Bürger am Beginn des 14. Jahrhunderts.

Frau Dr. Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums und Mitglied des MAV-Beirats, wird die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins persönlich durch die Ausstellung führen, die aus den Sammlungen des Landesmuseums, ergänzt mit Leihgaben aus dem Stadtarchiv Mainz, dem Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Mainz, der Landesarchäologie (Außenstelle Mainz) und dem Stadtmuseum Wiesbaden erstellt wurde.

Landesmuseum Mainz: "Ein barockes Mainzer Möbel enthüllt seine Geheimnisse – das Meisterstück von Peter Schuss von 1763"

Gernot Frankhäuser

Dienstag, 21. März 2023, 18.00 Uhr im Landesmuseum Mainz

1990 konnte das Landesmuseum auf dem us-amerikanischen Auktionsmarkt ein in Mainz gefertigtes Prunkmöbel erwerben. Gemäß den Vorschriften der Schreinerzunft birgt das „Cantourgen“ Überraschungen, die nur bei Öffnung der Türen zu entdecken sind. Geführt von unserem Beiratsmitglied Herrn Gernot Frankhäuser wird den Mitgliedern des MAV dieses exklusive Erlebnis geboten. Gegenübergestellt wird ein Verwandlungsmöbel aus der Neuwieder Manufaktur von Abraham und David Roentgen von 1768.

Anmeldung bitte per E-Mail an: info@mainzer-altertumsverein.de

Sonderausstellung: „Die unvergleichliche kostbare Carthaus“ Die älteste deutsche Kartause: 700 Jahre Kartäuserkloster Mainz

Dr. Gerhard Kölsch

Als "unvergleichliche kostbare Carthaus" priesen Reiseberichte des 18. Jahrhunderts das Mainzer Kartäuser-Kloster, dessen Besichtigung damals zu den Höhepunkten einer jeden Rheinreise gehörte. Doch 1781 wurde das Kloster säkularisiert und dem Abriss preisgegeben. Die Sonderausstellung stellt Geschichte und Glanz der ältesten deutschen Kartause vor.

Dienstag, 21. November 2023

Beginn: 16.30 Uhr (Dauer ca. 60 Min)

Ort: Dom- und Diözesanmuseum Mainz

Anmeldung bis 13.11.2023 an: Birgit.Kita(at)Bistum-Mainz.de oder Tel. 06131 / 253 344.

Die Führung ist für Mitglieder des MAV kostenlos". Bitte weisen Sie bei der Anmeldung auf die Mitgliedschaft hin.

Die Mainzer Kartause - Standortbestimmungen

Dr. Joachim Glatz und Dr. Georg Peter Karn

Die alten Dimensionen des ehemaligen Klosterareals werden gemeinsam abgeschritten. So wird eine Standortbestimmung möglich.

Montag, 13. September 2023

Treffpunkt: Stadtpark, vor dem Favorite Parkhotel

Beginn: 15 Uhr (Dauer ca. 90 Min)

Josephskapelle, St. Ignaz und Augustinerkloster

Dr. Joachim Glatz und Dr. Peter Karn

Der zweite Spaziergang beschäftigt sich mit den Überresten der ehemaligen Ausstattung des Kloster, die, verteilt auf andere Standorte in Mainz, bis heute überdauert haben.

Samstag, 23. September 2023

Beginn: 15 Uhr (Dauer ca. 90 Min)

Treffpunkt: Dommuseum

Die Altäre der ehem. Kartäuserkirche (heute Seligenstadt) und die Kartause Tückelhausen

Dr. Peter Karn und Dr. Joachim Glatz

Exkursion in Kooperation des Dom- und Diözesanmuseums, des Mainzer Altertumsvereins und der Akademie des Bistums Mainz, Erbacher Hof

Die Kirche der ehemaligen Mainzer Kartause war vor allem im 18. Jahrhundert noch einmal auf das kostbarste mit Altären, Skulpturen, Bildern und Altargerät geschmückt worden. Nach der Auflösung und dem Abbruch des Klosters 1781 ging manches verloren, doch wurden bedeutende Teile der Ausstattung versteigert und auf andere Kirchen verteilt, wo sie sich bis heute erhalten haben. So sind drei der ursprünglich fünf großen Marmoraltäre in die ehemalige Benediktinerkirche St. Marcellinus und Petrus in Seligenstadt gekommen. Die in der Ausstellung als große Leuchtbilder zu bestaunenden Altäre werden wir auf der Exkursion besuchen und ausführlich besprechen. Aber auch die ehemalige Klosterprälatur in Seligenstadt mit den barocken Innenräumen und dem rekonstruierten Garten soll in einem kurzen Rundgang besichtigt werden. Nach dem Mittagessen in Seligenstadt (individuell) fahren wir nach Tückelhausen. In der Kartause Cella Salutis, 1351 gegründet und 1803 im Rahmen der Säkularisation aufgehoben, unterhält die Diözese Würzburg ihr Kartäusermuseum Tückelhausen. Erhalten hat sich die Gesamtanlage mit der reich ausgestatteten Kirche und einem Großteil der barocken Klostergebäude. Im Kreuzgang und in zwei ehemaligen Zellen wird die Geschichte und Spiritualität des Kartäuserordens sowie das Leben eines Kartäusermönches vermittelt.

Termin: 21. Oktober 2023

Abfahrt: 8:30 Uhr am Hauptbahnhof (Nordsperre)

Dauer: Ankunft zurück in Mainz gegen 19:00 Uhr

Kosten: 45,- € pro Person

Anmeldung: Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen bei: Birgit.Kita@Bistum-Mainz.de oder Tel. 06131 / 253 344.

Für den Fall, dass nicht genügend Anmeldungen eingehen sollten, um die Exkursion kostendeckend anbieten zu können, behalten wir uns vor, die Fahrt abzusagen. Sie erhalten in diesem Fall die von Ihnen bereits entrichtete Teilnahmegebühr zurückerstattet.

Bitte beachten Sie, dass wir bei einem nach dem 22.09.2023 erfolgten Rücktritt 20,- € pro Person als Kostendeckungsbeitrag einbehalten müssen.

"nuhr von grose und sehr reiche herren". Maximilian von Welsch. Ein Architekt und Gartenplaner

Dr. Georg Peter Karn (Mainz)

Am 08.02.2022 wird Dr. Georg Peter Karn über den Architekten und Gartenplaner Maximilian von Welsch referieren. Maximilian von Welsch, der 2021 seinen 350. Geburtstag hatte, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Architekten des 18. Jahrhunderts. Unter dem Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn (1655-1729) entstanden nach seiner Regie und Planung unter anderem die Mainzer Favorite oder die Orangerie in Fulda.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Akademie Erbacher Hof des Bistums Mainz und dem Mainzer Altertumsvereins e.V.

Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich. Näheres entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungsflyer.

Die Überwindung von Zweifeln führt zum wahren Glauben – Anton Maulbertschs Bild der „Himmelfahrt Mariens“ vom Hochaltar des Altmünsters in Mainz

Prof. Dr. Hubertus Günther (München)

Montag, 17. Oktober 2022, 18.00 Uhr im MVB-Forum

Der Vortrag behandelt das Bild des großen Wiener Barock-Malers Anton Maulbertsch, das jetzt an der Westwand von St. Quintin in Mainz hängt, im Zusammenhang mit dem Altmünster, für das es ursprünglich bestimmt war. Auf den ersten Blick wirkt es ebenso offensichtlich wie die vielen barocken Altarbilder des gleichen Sujets. Aber bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass es sich wesentlich von den üblichen Darstellungen unterscheidet und eine sehr individuelle Bedeutung hat. Es erweist sich, dass sein Inhalt mit der kostbaren Reliquie des Schweißtuchs Christi verbunden ist, die einst dem Altmünster-Kloster gehörte und jetzt im Mainzer Dom aufbewahrt wird. Gezeigt wird, dass die Darstellung vom Geist der Aufklärung beeinflusst ist. Es scheint, dass sich das Kloster mit der neuen Ausstattung seiner Kirche um die Mitte des 18. Jahrhunderts gegen die Auswirkungen der Säkularisation zu wehren versucht hat, die schließlich zu seinem Untergang führten sollte.

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das ausgedruckte Anmeldeformular oder per Mail an info@mainzer-altertumsverein.de.

Balduin von Luxemburg – Administrator des Erzbistums Mainz. Eine neue Sicht auf die Mainzer Kurfürstenreliefs

PD Dr. Eduard Sebald (Mainz)

Montag, 5. Dezember 2022, 18.00 Uhr im MVB-Forum

Zu den bekanntesten Stücken des Landesmuseums Mainz gehören die Bildwerke des ehemaligen Mainzer Kaufhauses: die sogenannte Kaufhausmadonna sowie die Reliefs Kaiser Ludwigs IV., d. Bayern, der sieben Kurfürsten und des hl. Martin. Das um 1311/17 errichtete Kaufhaus, eine städtische Einrichtung, in der u.a. zu verzollende Waren gestapelt wurden, wurde 1793 – beim Bombardement der altehrwürdigen Kurfürstenresidenz Mainz – schwer beschädigt und 1812/13 abgetragen. Hingegen blieben die Skulptur und die Reliefs erhalten und wurden bereits im darauffolgenden Jahr der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ikonographie des Dargestellten galt als weitgehend erforscht. Bisher unbeachtet blieb freilich ein Detail: Auf der Schulter des Mainzer Kurfürsten, der unmittelbar neben dem deutschen Regenten dargestellt ist, ist wahrscheinlich ein bekrönter Löwe mit Mainzer Rad skulptiert. Die Kombination beider Wappen ist ein Hinweis auf Balduin von Luxemburg, der zwischen 1328 und 1337 als Administrator des Erzbistums Mainz fungierte. Die Beobachtung legt eine vollkommen neue Deutung der Reliefs nahe, die auch deren umstrittene Datierung klärt. Mit dem Vortrag wird die These erstmals der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das ausgedruckte Anmeldeformular oder per E-Mail an: info@mainzer-altertumsverein.de.

Maximilian von Welsch – zum Berufsbild eines Architekten im 18. Jahrhundert

Gernot Frankhäuser (Landesmuseum Mainz)

Montag, 7. November 2022, 19.00 Uhr im Haus am Dom, Liebfrauenplatz 8

Maximilian (von) Welsch kam als Militäringenieur nach Mainz und starb 1745 als einer der bedeutenden Architekten des „mainischfränkischen“ Barock. Sein wichtigster Auftraggeber, Kurfürst Lothar Franz von Schönborn, griff nicht nur selbst in die Planungen mit ein, sondern versammelte meist adlige Berater („Kavaliersarchitekten“) um sich. Der Vortrag stellt einige Baudenkmäler vor, die aus diesem Kreis hervorgingen und wirft einen Blick auf den „Dilettantismus“ in den Künsten und das Berufsbild des Architekten im 18. Jahrhundert.

Der Vortrag ist Teil der Architekturreihe der Akademie des Bistums Mainz, Erbacher Hof.

Anmeldung bitte über die Seite des Erbacher Hofes.

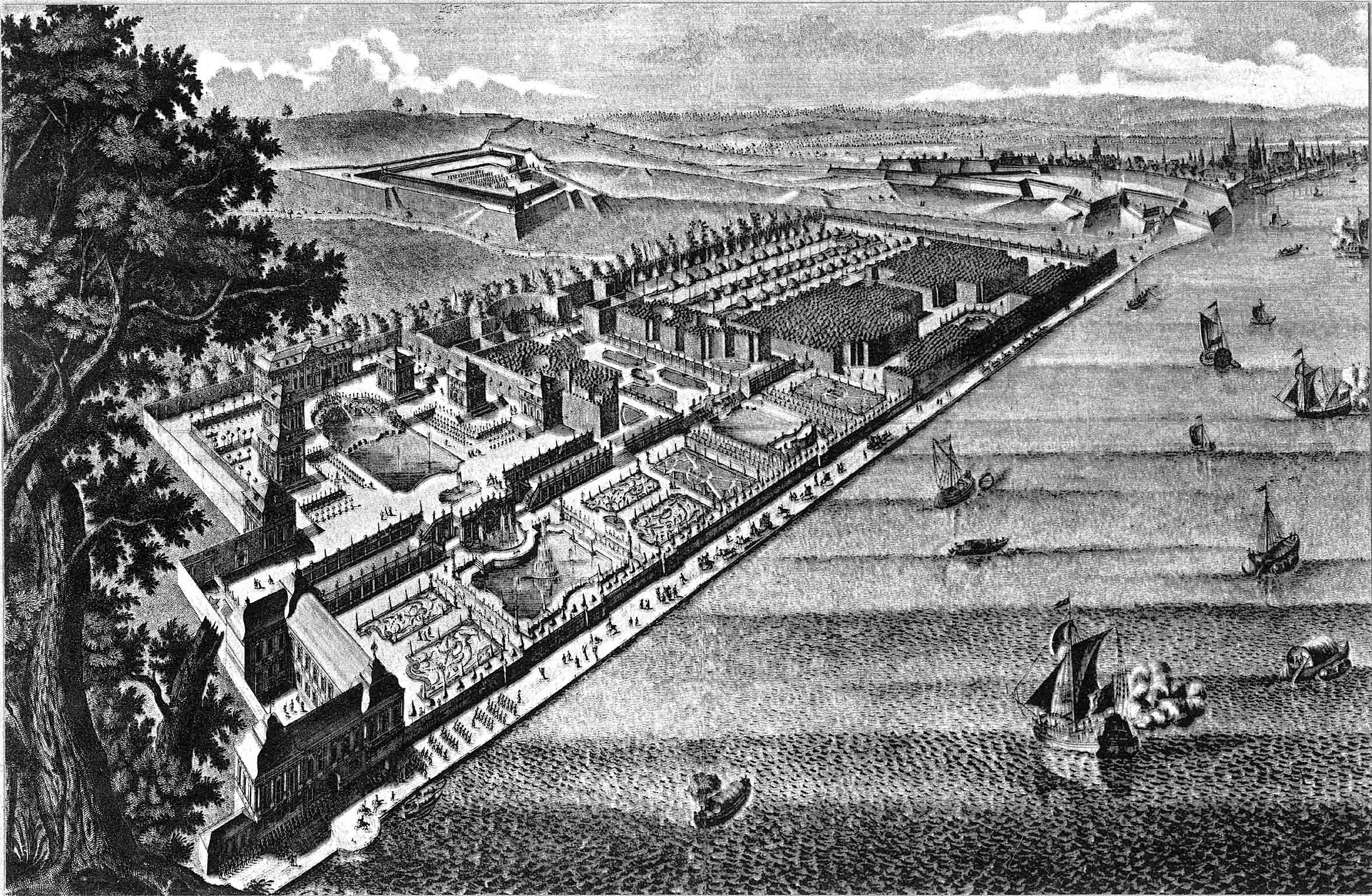

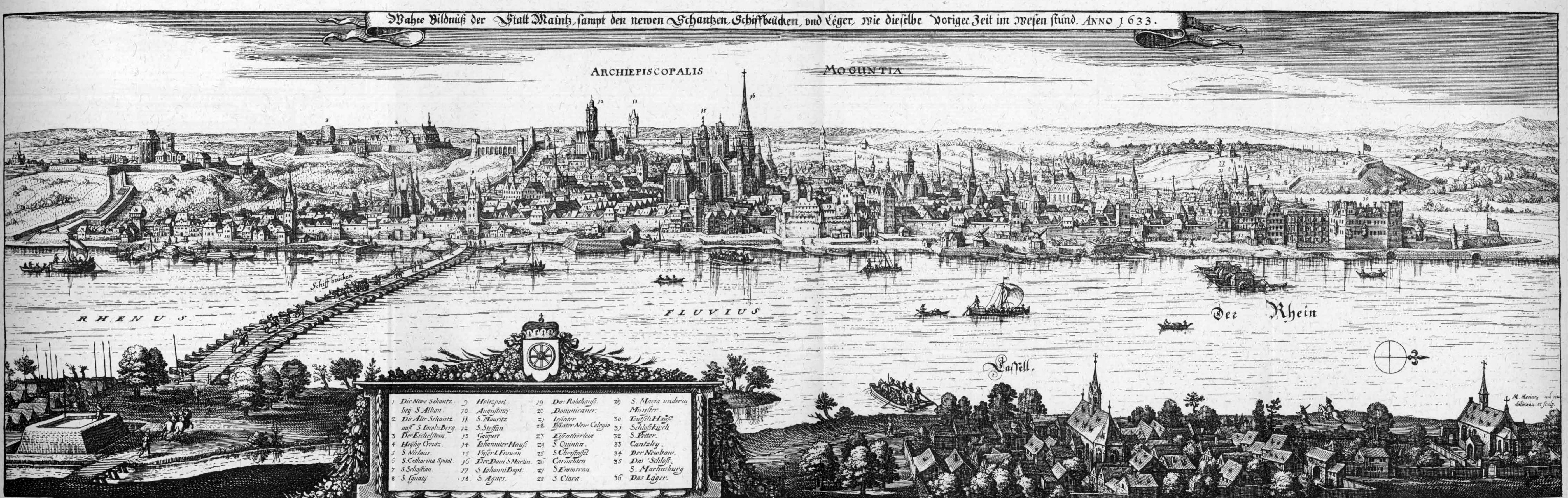

„Wahre Bildnuß der Statt Maintz“ – Historische Ansichten als Quelle für die Denkmalpflege

Dr. Georg Peter Karn (Mainz)

Dienstag, 22. November 2022, ca. 19.00 Uhr im Landesmuseum Mainz

(im Anschluss an die Jahresmitgliederversammlung)

Historische Ansichten werden geschätzt als künstlerische Werke der Malerei oder Graphik, sie gelten jedoch auch als beredte Quellen vergangener Jahrhunderte. Bauhistoriker und Denkmalpfleger können aus ihnen wichtige Informationen über mitunter längst untergegangene oder vielfach veränderte Gebäude gewinnen, die sich zum Teil auch für Restaurierungsmaßnahmen auswerten lassen. In freier Abwandlung der Überschrift von Matthäus Merians berühmter Stadtansicht aus dem Jahre 1633 ist jedoch die Frage zu stellen: Wie wahr sind eigentlich die Bildnisse der Stadt Mainz? Wie zuverlässig sind ihre Aussagen über den historischen Zustand von Bauten, Straßen und Plätzen? Der Vortrag geht diesen Fragen nach und stellt unterschiedliche Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem historischen Bildmaterial vor, darunter den Schönborner Hof an der Schillerstraße mit seinen nach dem Zweiten Weltkrieg rekonstruierten Giebelaufsätzen. Ein eigener Abschnitt ist den Erkenntnissen gewidmet, die sich für das farbige Erscheinungsbild historischer Fassaden, wie etwa am kürzlich sanierten Deutschhaus, ableiten lassen.

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das ausgedruckte Anmeldeformular oder per E-Mail an info@mainzer-altertumsverein.de.

Sonderausstellung „Aurea Magontia – Mainz im Mittelalter“

Dr. Birgit Heide

Dienstag, 11. Oktober 2022, 18.00 Uhr im Landesmuseum Mainz

Die Ausstellung gibt einen Überblick über mehr als 800 Jahre Mainzer Stadtgeschichte. Sie führt vom frühen Mittelalter, als für Mainz ein neuer wirtschaftlicher und politischer Aufstieg einsetzt, über das „Goldene Mainz“ bis hin zur freien Stadt und der Errichtung des Kaufhauses am Brand durch die Mainzer Bürger am Beginn des 14. Jahrhunderts.

Frau Dr. Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums und Mitglied des MAV-Beirats, wird die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins persönlich durch die Ausstellung führen, die aus den Sammlungen des Landesmuseums, ergänzt mit Leihgaben aus dem Stadtarchiv Mainz, dem Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Mainz, der Landesarchäologie (Außenstelle Mainz) und dem Stadtmuseum Wiesbaden erstellt wurde.

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung möglich, gerne über das Anmeldeformular oder per E-Mail an: info@mainzer-altertumsverein.de.

Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in Trier

Samstag, 29. Oktober 2022

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz veranstaltet in diesem Jahr die große Sonderausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“, eines einst mächtigen Reiches, das zahlreiche Länder des heutigen Europas, Nordafrikas sowie des Nahen Ostens umfasste. Warum ist dieses riesige Reich nach mehreren Jahrhunderten seiner Existenz schließlich im 5. Jahrhundert n. Chr., soweit seine westliche Hälfte betroffen ist, zugrunde gegangen? Bei einer Führung durch diese Sonderausstellung im Rheinischen Landesmuseum werden wir am Nachmittag des 29. Oktober die Antwort(en) auf diese Frage ausführlich erläutert bekommen.

Bereits vor der Mittagspause in einem renommierten Restaurant in der Trierer Fußgängerzone werden wir im Museum am Dom bei einer Führung durch die Ausstellung „Im Zeichen des Kreuzes – Eine Welt ordnet sich neu“ erfahren, wie die neue – anfangs verfolgte – Religion des Christentums durch das römische Kaisertum im 4. Jahrhundert n. Chr. zunächst gefördert und schließlich zur (alleinigen) Staatsreligion erklärt wurde und somit die Grundlagen für die weitere christliche Entwicklung des Abendlandes gelegt wurden.

Zusätzliche Eindrücke zur Geschichte von Trier erhalten wir durch den Reiseleiter auf einem Spaziergang entlang des römischen Stadttors Porta Nigra, des Petrusbrunnens auf dem Hauptmarkt, der Domkirche St. Peter (mit spätrömischem Kernbau) sowie der spätrömischen Palastaula (allgemein unter der Bezeichnung Basilika“ bekannt) und des kurfürstlichen Schlosses. Der Reiseleiter, Dr. Michael J. Klein, Hauptkustos i.R. (Landesmuseum Mainz) und Beirat im Mainzer Altertumsverein, freut sich darauf, Sie, liebe Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins, in seine Heimatstadt zu begleiten.

Bei eventuellen Fragen zur Trier-Reise wenden Sie sich bitte an den Reiseleiter: Tel. 0176 / 73 68 33 07; E-Mail: michael.johannes.klein@outlook.de.

Termin: Samstag, 29. Oktober 2022

Abfahrt: Samstag, 29. Oktober 2022, 7:45 Uhr, Mainz Hauptbahnhof, Nordsperre

Leistungen Komfortabler Reisebus, Sämtliche Führungen und Eintritte

Bitte beachten Sie, dass die Zahl der Teilnehmer/-innen auf 25 Personen begrenzt ist.

Preis für MAV-Mitglieder € 70,- und für Gäste € 75,-

Wenn Sie mitfahren möchten, melden Sie sich bitte mit dem ausgedruckten Anmeldeformular an und überweisen Sie den Reisepreis unter Angabe des Reiseziels „Trier“, Ihres Vor- und Zunamens und Ihrer Telefonnummer auf das Exkursionskonto des Altertumsvereins bei der MVB, IBAN: DE71 5519 0000 0022 0990 22, BIC: MVBMDE55.

Bei Rücktritt nach dem 30.09.2022 behalten wir € 30,- p. P. als Kostendeckungsbeitrag ein.

Aufgrund der Kontakteinschränkungen während der Corona-Pandemie fanden im Frühjahr 2021 keine Veranstaltungen statt.

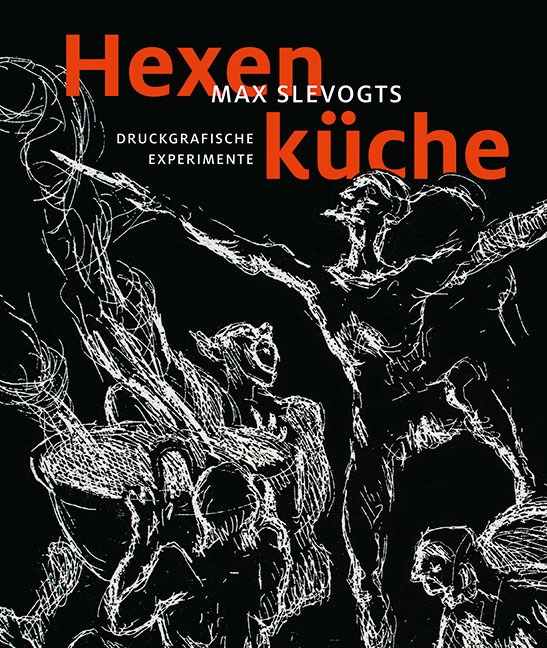

Sonderausstellung "Hexenküche - Max Slevogts druckgrafische Experimente" im Landesmuseum Mainz

In Kooperation mit dem Landesmuseum laden wir Sie herzlich zu exklusiven Führungen für die Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins durch die aktuelle Max Slevogt-Ausstellung ein.

Folgende Termine stehen zur Auswahl (Treffpunkt ist jeweils das Foyer des Landesmuseums):

10. November 2021, 17.00 Uhr

24. November 2021, 17.00 Uhr

8. Dezember 2021, 17.00 Uhr

Falls Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich bitte unter Angabe des von Ihnen bevorzugten Termins bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Datum unter der E-Mail-Adresse info(at)mainzer-altertumsverein.de an. Sofern Sie eine Begleitperson mitbringen möchten, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung mit an. Ohne vorherige Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf max. zehn Personen pro Führung beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des E-Mail-Eingangs bearbeitet. Für den Fall, dass Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann, senden wir Ihnen eine Absage per E-Mail.

Bitte beachten Sie, dass für die Veranstaltung die 3-G-Regel gilt, d. h. eine Teilnahme ist nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene möglich (Einlass nur mit entsprechendem Nachweis)!

Informationen zur Ausstellung:

Glasätzungen mit der hochgiftigen Flusssäure, Drucke auf Leder und Seide, Druckplatten aus Porzellan oder Speckstein – das sind die Ergebnisse zahlreicher Nächte, in welchen Max Slevogt eifrig mit druckgrafischen Techniken experimentierte. Gemeinsam mit den Künstlern Bernhard Pankok und Emil Orlik sowie seinem engen Freund Dr. Josef Grünberg, schloss sich dieser um 1920 zu der Künstlergruppe „SPOG“ zusammen, die nach ihren Anfangsbuchstaben benannt wurde.

In dieser Ausstellung wird erstmals der umfangreiche und bisher unveröffentlichte Briefwechsel zwischen Slevogt und Grünberg transkribiert, wissenschaftlich bearbeitet und in einer kommentierten Briefedition veröffentlicht. Der erste Brief wurde genau vor 100 Jahren geschrieben. Fast alle der Briefe und Postkarten, sind zudem mit aufwendigen und humorvollen Randzeichnungen von Slevogt versehen. Neben vielen privaten und politischen Ereignissen stehen in dem Austausch vor allem die druckgrafischen Experimente der beiden im Vordergrund.

Die Ausstellung arbeitet erstmals diese höchst produktive Zusammenarbeit auf, veröffentlicht die Korrespondenz und rekonstruiert die Experimente ihrer sog. „Hexenküche“.

(Weitere Hinweise zur Ausstellung unter https://landesmuseum-mainz.de/de/ausstellungen/hexenkueche/ .)

„Kurfürst und Bürgerschaft. Transformationen des Mainzer Schlosses“ am 29./30. Oktober 2021 im Kurfürstlichen Schloss, Mainz

Dem Mainzer Schloss ist zweifellos der Rang des bedeutendsten Profangebäudes der Stadt und Rheinhessens zuschreiben. Eine Stimme mag die aktuelle Wahrnehmung des Gebäudes und seiner wechselvollen Geschichte exemplarisch illustrieren. Mit Blick auf den 1628 begonnenen Schlossbau berichtete am 18.10.2019 die Hochheimer Zeitung: „Als Herrschersitz diente es Kurfürsten und Erzbischöfen bis zum Untergang des Kurfürstentums Anfang des 19. Jahrhunderts, danach als Kaserne, Lazarett und Zollmagazin.“ Den Kern des Schlosses stellt die seit den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts nach dem Verlust der Mainzer Stadtfreiheit 1462 errichtete Martinsburg dar. Burg und Schloss wurden zum Herrschaftsinstrument und Machtsymbol gegen die Mainzer Bürgerschaft und ihre seit dem hohen Mittelalter erkämpften Freiheitsrechte, später zum Schwerpunkt der blühenden barocken Residenzstadt.

Mit dem 1792/93 im kurfürstlichen Akademiesaal tagenden Jakobinerclub beginnt eine neue Transformationsphase des Mainzer Schlosses, die immerhin über zweihundert Jahre umfasst und bisher wenig im Zentrum des Interesses stand. Vor allem gilt es, über die Nutzung von Areal und Gebäuden als Zollmagazin, Lazarett und Kaserne die vielfältigen Verwendungen durch bürgerliche Gesellschaften und Einrichtungen vor allem seit den 1840er Jahren stärker in den Fokus zu rücken.

Das Mainzer Schloss wurde bis hin zum Millionenspektakel der Mainzer Fastnacht immer mehr zu einem Haus des Mainzer Kulturlebens. Bei der bevorstehenden Sanierung des Gebäudes kommt es darauf an, diesen Aspekt zusammen mit den architekturgeschichtlichen und denkmalpflegerischen Anliegen angemessen zu berücksichtigen. Auch als Kongresszentrum sollte das Schloss als ein Haus der Mainzer Bürger wahrgenommen werden. Dazu könnten Räume dienen, in denen die entsprechenden Aspekte der Mainzer und rheinhessischen Geschichte angesprochen werden.

Auf der Tagung sollen deshalb neben den historischen, architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Aspekten die verschiedenen Museen und kulturellen Ereignisse im Vordergrund stehen, die sich seit dem 19. Jahrhundert bis zur derzeitigen Nutzung als Kultur- und Kongresszentrum mit dem Schloss verbinden (Einladung und Programm).

Die gemeinsame Tagung des IGL, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), des Mainzer Altertumsvereins (MAV) sowie der Landeshauptstadt Mainz wird geleitet vom ehem. IGL-Direktor Prof. Dr. Michael Matheus und Dr. Georg Peter Karn (GDKE und MAV).

"Residenzstädte in der Transformation" des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung vom 12.11.2021 bis zum 14.11.2021

Sehr geehrte Mitglieder des Mainzer Altertumsvereins e.V., sehr geehrte Interessenten,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die diesjährige Tagung des SWAK vom 12.11. bis zum 14.11. mit dem Thema "Residenzstädte in der Transformation" live per Zoom übertragen wird. Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen. Um teilnehmen zu können, nutzen Sie bitte die folgenden Links:

Freitag: https://us02web.zoom.us/j/85498074558?pwd=djhxUzN6MUxCS0FBQjFleHYyZjhyQT09

Samstag: https://us02web.zoom.us/j/84340248906?pwd=VmxpT2Z0ejlqenl1eENaZ1NhOGxnUT09

Sonntag: https://us02web.zoom.us/j/85973030811?pwd=Y1BrMzZFdG56Nk1Ec1J1OHhVbGdzZz09

Meeting-ID: 854 9807 4558

Kenncode: 102892

Das Tagungsprogramm finden Sie hier.

Aufgrund der Kontakteinschränkungen während der Corona-Pandemie fanden 2020 nur eingeschränkt Veranstaltungen statt.

Die kurfürstlich-mainzische Hofmusik aus der Sicht eines Archivalienneufundes in Breslau, der Handakten der beiden Hofmusikintendanten Graf Ingelheim und Graf Hatzfeld

Dr. Franz Stephan PELGEN (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Montag, 20. Januar 2020, 18 Uhr im MVB-Forum

Die kurfürstlich-mainzische Hofmusik aus der Sicht eines Archivalienneufundes in Breslau, der Handakten der beiden Hofmusikintendanten Graf Ingelheim und Graf Hatzfeld

Unser früheres Vorstands- und jetziges Beiratsmitglied Dr. Stephan Pelgen hat schon des Öfteren ein „Näschen“ für relevante Quellenneufunde zur kurmainzischen Kulturgeschichte bewiesen und möchte auf der Basis einer solchen Entdeckung einen Blick in die Organisationsebene der Mainzer Hofmusik zum Ende des 18. Jahrhunderts werfen. Im Herrschaftsarchiv der in Niederschlesien ge-legenen, früher gräflich/fürstlich-hatzfeldischen Besitzungen Trachenberg (Żmigród), liegen (heute im Staatsarchiv Breslau) die Handakten des letzten Mainzer Hofmusikintendanten Franz Ludwig von Hatzfeld, und in ihnen diejenigen seines Vorgängers Carl Philipp von Ingelheim. Das war der Forschung bislang ganz unbekannt, und diese Akten sind ein wahrer Schatz! Auch eine noch unbekannte Mozart-Handschrift aus Mainz ist enthalten.

Mainzer Hofsänger anno 1789: Akademien im Mainzer Schloss unter Kurfürst Friedrich Carl Joseph von Erthal

Prof. Dr. Karl BÖHMER, Villa Musica Mainz / Hochschule für Musik Mainz

Montag, 17. Februar 2020, 18 Uhr im MVB Forum

Lange bevor im Akademiesaal des Mainzer Schlosses die Mutter aller TV-Fastnachtssitzungen einzog, wurde dort meisterhaft gesungen – frei nach dem Motto „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Denn der letzte in Mainz residierende Kurfürst Friedrich Carl Joseph von Erthal ließ den „Festinsaal“ des Schlosses 1786 von dem Franzosen Antoine-François Peyre als klassizistischen Konzertsaal mit umlaufender Galerie umgestalten. Dort fanden die glanzvollen Akademien der Mainzer Hofkapelle statt, und die Arien der Hofsänger hatten in den Programmen ihren festen Platz. Besonders der „erste Hofsänger“ Francesco Ceccarelli, Sopran-Kastrat aus Italien und ein Freund Mozarts, setzte mit großen Arien im Stil der Opera seria Akzente. Auch die legendäre Primadonna Luísa Todi gastierte Anfang März 1789 zu drei Konzerten in Mainz. Hortensia Gräfin Hatzfeld, die Schwägerin des Mainzer Hofmusikintendanten, glänzte in Arien aus Mozarts Idomeneo. Im Oktober 1790 kam schließlich Mozart selbst in den Akademiesaal, um mit Ceccarelli und der Hofkapelle zu konzertieren.

Prof. Dr. Karl Böhmer, wissenschaftlicher Direktor der Landesstiftung Villa Musica und Honorar-Professor an der Musikhochschule Mainz, gibt in seinem Vortrag Einblicke (und Hörproben!) in die Sinfoniekonzerte der Erthalzeit, in ihre Programme und besonders in die glanzvollen Auftritte der damaligen Mainzer Hofsänger.

Eine schwierige Liaison - Klöster und Festungen in Kurmainz (ausgefallen wegen Corona)

Montag, 16. März 2020, 18.00 Uhr im MVB-Forum

Dr. Georg Peter KARN (Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege)

Zu den ersten Maßnahmen und zugleich zu den ehrgeizigsten Projekten, die der Mainzer Kurfürst und Würzburger Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn während seiner Regierung nach dem 30jährigen Krieg einleitete, gehörte die Neubefestigung der wichtigsten Städte seiner Territorien. Mainz, Würzburg und Erfurt zählten bald zu den stärksten Festungen des Reiches. Betroffen von den ausgreifenden Baumaßnahmen waren in besonderem Maße die traditionsreichen Klöster und Stifte, die am Rande oder außerhalb der Städte lagen und oftmals durch ihre exponierte Lage strategisch wichtige Punkte besetzten, wie das Mainzer Jakobskloster und die Abtei Petersberg in Erfurt. Trotz der geistlichen Landesherrschaft hatten sie sich sicherheitspolitischen Interessen unterzuord-nen. Eingeschlossen von Festungsmauern waren die Mönche gezwungen, erhebliche Einschränkun-gen sowie Besitzverluste hinzunehmen und sich mit dem rauen Garnisonsleben zu arrangieren. Andere Konvente wie das Mainzer Altmünsterkloster mussten sogar den gewaltigen Befestigungswerken weichen und konnten nur mit Mühe ihre Existenz retten. Wenigen – wie Stift Haug in Würzburg und St. Peter in Mainz – gelang es dagegen, den Untergang ihrer mittelalterlichen Kirchenge-bäude und den drohenden Verlust ihrer geschichtlichen Identität für einen kreativen Schub zu nutzen und im Spannungsfeld zwischen Traditionsbindung und Neuanfang glanzvolle Neubauten zu errichten.

Bitte beachten Sie: Der Vortrag wird wegen der aktuellen Diskussion um die Ansteckungsgefahr durch das Coronaviurs auf unbestimmte Zeit verschoben!

Führung durch die Sonderausstellung "bauhaus - form und reform. von der reformbewegung des kunstgewerbes zum wohnen mit ikonen"

Samstag, 4. Januar 2020, 14.00-15.00 Uhr, Landesmuseum Mainz

Das 1919 gegründete Bauhaus fiel nicht vom Himmel, sondern hatte Vorläufer und nahm viele Anregungen und Errungenschaften des 19. Jahrhunderts auf und entwickelte sie weiter. Unser Beiratsmitglied Gernot Frankhäuser, der die Sonderausstellung mit konzipiert hat, legt bei der Führung durch die Ausstellung den Schwerpunkt auf Kunsthandwerk und Industrie aus Mainz bzw. dem heutigen Rheinland-Pfalz.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist. Eine Teilnahme ist nur nach erfolgter Anmeldung an info@mainzer-altertumsverein.de oder unter Tel. 06131 / 22 94 42 möglich. Die Teilnahme ist für Mitglieder des MAV kostenlos.

Führung durch die Sonderausstellung "Egon Hartmann und der Wiederaufbau von Mainz"

Samstag, 15. Februar 2020, 14.00 Uhr, Landesmuseum Mainz

Egon Hartmann (1909-2009) war eine Schlüsselperson für den Städtebau der Nachkriegszeit in Deutschland. Durch seine beruflichen Stationen in Weimar, Erfurt, Berlin, Mainz und München hat er sowohl im Osten als auch im Westen beim Wiederaufbau zerstörter Städte Maßstäbe gesetzt. Von 1954 bis 1959 arbeitete Hartmann im Baudezernat der Stadt Mainz und fertigte 1955, zehn Jahre nach Kriegsende, den ersten zusammenhängenden Rahmenplan für die Mainzer Innenstadt - Grundlage für den späteren Wiederaufbauplan von Ernst May. Anlässlich Hartmanns 100. Geburtstags belegen Ausstellungen in Erfurt, Berlin und München sein umfangreiches Wirken. Das Landesmuseum präsentiert Hartmanns städtebauliche und architektonische Planungen für Mainz mit Beständen aus den Architekturmuseen in Berlin und München, sowie aus dem Mainzer Stadtarchiv.

Durch die Ausstellung führt der Mitkurator der Ausstellung Dr.-Ing. Rainer Metzendorf, Architekt und Stadtplaner dwb, Mainz.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist für Mitglieder des MAV kostenlos.

„Intoleranz und Religions-Einschränkung“? Katholiken, Lutheraner und Reformierte in Worms im 18. Jahrhundert

Carolin Katzer, M.Ed. (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Montag, 9. Dezember 2019, 18.00 Uhr im MVB-Forum

Die Begriffe „Intoleranz“ und „Religions-Einschränkung“ erinnern an die konfessionelle Aufladung von Konflikten im Zeitalter der Reformation. Doch ganz im Gegenteil beschwerten sich die Katholiken über Intoleranz im 18. Jahrhundert, insbesondere über Religionseinschränkungen des lutherischen Magistrats in der Reichsstadt Worms. Dies steht im Gegensatz zu der Annahme, dass der Westfälische Frieden von 1648 den religiösen Frieden im Reich dauerhaft sichern konnte. Erst in den letzten Jahrzehnten konnte herausgestellt werden, dass die konfessionellen Spannungen lediglich konserviert wurden und im 18. Jahrhundert mit erneuter Macht aufbrachen.

Kaum beachtet sind bisher jedoch die Konfessionskonflikte in der Reichsstadt Worms im Zeitalter der Aufklärung. In Worms zeigten sich die Fronten in konfessionellen Konflikten noch im 18. Jahrhundert verhärtet, da Religionsbeschwerden meist durch emotionale Faktoren wie Erniedrigung oder Kränkung ausgelöst wurden. Konfessionelle Konflikte, zum Beispiel Streitigkeiten um katholische Prozessionen oder Kämpfe um die Nutzung von Kirchen, existierten ebenso in Worms wie die Bereitschaft der Gläubigen, in Mischehen ein friedliches multikonfessionelles Leben pragmatisch zu gestalten. Der Vortrag nimmt diese Vielfalt des konfessionellen Mit- und Gegeneinanders in den Blick, um ein differenziertes Bild des multikonfessionellen Zusammenlebens in der Reichsstadt Worms im 18. Jahrhundert aufzuzeigen.

Ein Blick hinter die Kulissen – Quellenbasierte digitale 3D-Rekonstruktion von Mainz, Worms und Speyer um 800 und 1200

Prof. Dr.-Ing. Piotr Kuroczyński / Julia Merz M. A. (Architekturinstitut Hochschule Mainz)

Montag, 18. November 2019, 19.00 Uhr im MVB-Forum

Im Zuge der Landesausstellung Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht – Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa (9.9.2020-18.4.2021) entstehen seit September 2018 im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und dem Architekturinstitut der Hochschule Mainz quellenbasierte und damit wissenschaftlich fundierte, digitale 3D-Rekonstruktionen der drei Bischofsstädte am Rhein Mainz, Speyer und Worms in den Zeitschnitten um 800 und um 1250.

Neben der Rekonstruktion der Siedlungs- und Befestigungsstrukturen sowie der Kirchenlandschaft erfolgt auch eine Rückführung des Geländes und des Rheinverlaufs in den Zustand des frühen und hohen Mittelalters. Als Primärquellen und damit als Grundlage für die Rekonstruktion der drei Städte dienen dabei vor allem zeitgenössische Schriftquellen, jüngere historische Pläne und Karten, aber vor allem auch Ergebnisse zum Teil unpublizierter archäologischer Grabungen und neuere Forschungsarbeiten. Aufgrund eines Mangels an Quellen, gerade für den frühen Zeitschnitt um 800, werden darüber hinaus zusätzlich Analogien und Vergleichsobjekte für die Rekonstruktion herangezogen.

Die Ergebnisse der Recherchearbeiten werden zunächst in einem Geoinformationssystem (GIS) georeferenziert, in zweidimensionalen Karten zusammengefasst und ausgewertet. Anschließend erfolgt die Übersetzung der 2D-Grundlage in ein 3D-Modell der Stadt. Je Stadt und Zeitschnitt werden außerdem zwei Vertiefungsobjekte im Detail modelliert, im Falle von Mainz unter anderem der Mainzer Dom im Zustand um 1250 und – unter Einarbeitung der neuesten Forschungsergebnisse – St. Johannis um 800.

Die hinter den Modellen stehenden Informationen sowie die Arbeits- und Entscheidungsprozesse, die letztlich zum fertigen Modell führen, werden innerhalb einer virtueller Forschungsumgebung transparent gemacht und das Wissen hinter den hypothetischen Modellen nachhaltig dokumentiert und zur Verfügung gestellt. Der Vortrag wirft einen Blick hinter die Kulissen eines laufenden Digital Humanities-Projekts am Beispiel der Stadt Mainz, von der Quellenkritik bis zum fertigen, gedruckten 3D-Modell.

Historische Vereine – Geschichtsschreibung im Dienste des Vaterlandes (1815-1915)

Prof. Dr. Gabriele B. Clemens (Universität des Saarlandes)

Montag, 2. September 2019, 18.00 Uhr, im Forum der Mainzer Volksbank am Neubrunnenplatz

Im 19. Jahrhundert haben Geschichtsvereine Entscheidendes für den Aufbau und die Entwicklung der Geschichtswissenschaft und der Archäologie geleistet. In allen Geschichts- und Altertumsvereinen wandten sich die Honoratioren und Gebildeten verschiedenen Aufgabenfeldern zu: Der Herausgabe von Zeitschriften und wissenschaftlichen Publikationen, dem Aufbau von Bibliotheken, dem Denkmalschutz und der archäologischen Bodendenkmalpflege sowie schließlich den Sammlungen. Dabei setzten die Vereine verschiedene Schwerpunkte. Die Mainzer Gesellschaft konzentrierte sich wie benachbarte Vereine aufgrund des reichen archäologischen Erbes auf die Bodendenkmalpflege und den Aufbau einer Sammlung. Diese mündeten in die Gründung von renommierten Museen, die heute von den Ländern betreut werden. Zudem bleibt das Engagement der Vereine für die Pflege von regionalen Identitäten und regionalem Geschichtsbewusstsein bis zum heutigen Tag wertvoll und wichtig.

Mehr als nur stumme Architekturdenkmale. Die wiederaufgebauten Schlösser Mannheim und Bruchsal

Dr. Wolfgang Wiese (Konservator Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg)

Montag, 18. Februar 2019, 18.00 Uhr im MVB-Forum

Schlösser stellen durch ihre Gestalt und Lage Highlights in Städten und Regionen dar. Als sichtbare Zeichen einer altehrwürdigen Vergangenheit sind sie kaum aus dem historischen Gedächtnis der Menschen zu streichen und verkörpern neben den großen kirchlichen und bürgerlichen Monumenten ein bedeutendes kulturelles Erbe. Doch Schlösser, nur als äußere, im Vorbeigehen wahrgenommene Erscheinungen zu betrachten, kann nicht wirklich zufrieden stellen, denn sie sind mehr als nur der architektonische Fassadenentwurf. Ihre Wirkung im städtischen Umfeld, das Innere als räumliche Erfahrung und die Botschaft ihrer ehemaligen Bewohner umfassen das Wesen von Schlössern im Zusammenhang. Sie sind also ein größeres Ganzes der Geschichte, das uns prägende Momente gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen wiedergibt.

Nicht selten haben Schlösser ihre herrschaftlichen Wurzeln durch mangelnde Nutzung oder Zerstörung verloren. Wie man mit jenen Verlusten umging, hat sich beim Wiederaufbau der hier ins Zentrum gestellten Monumente in Mannheim und Bruchsal gezeigt. Beide Schlösser erlitten schwere Schicksalsschläge durch Vernichtung und standen am Rande der kompletten Auslöschung. Aber das Bedürfnis der Menschen, die in ihrem Gedächtnis verankerten Denkmäler wieder aus Ruinen herzustellen, war groß. Keine Plattenbauten, sondern das durch die Erinnerung geprägte Ambiente wünschte man sich an ihren Standorten zurück. Die Hülle genügte nicht und der Blick ins Innere reizte zur Sichtbarmachung höfischer Lebenswelten, damit sich zeremonielle und repräsentative Bedingungen der Residenzen erklären ließen.